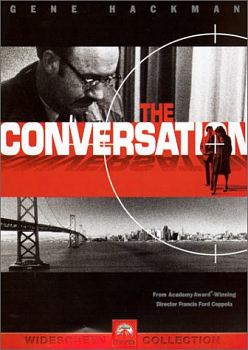

LA CONVERSACIÓN

Por Marcial Moreno

Coincidiendo

con el atentado a las torres gemelas de Nueva York, se ha sabido que Estados

Unidos hay desarrollado un programa informático capaz de espiar todos los

mensajes de correo electrónico que circulan por la red. Y no sólo eso, sino

que está decidido a utilizarlo sin reparar en la legalidad o no (hablar de

moralidad resultaría esperpéntico) de semejante acción. Dicho de otro modo,

cualquier día podemos recibir una notificación en la que se nos recuerde la

desafortunada expresión que utilizamos cuando felicitamos la navidad a nuestra

cuñada, y si, celosos de nuestra intimidad, revolvemos nuestro ordenador,

nuestra línea telefónica, nuestras paredes, nuestra casa entera en busca de la

fuente delatora, no encontraremos nada.

Coincidiendo

con el atentado a las torres gemelas de Nueva York, se ha sabido que Estados

Unidos hay desarrollado un programa informático capaz de espiar todos los

mensajes de correo electrónico que circulan por la red. Y no sólo eso, sino

que está decidido a utilizarlo sin reparar en la legalidad o no (hablar de

moralidad resultaría esperpéntico) de semejante acción. Dicho de otro modo,

cualquier día podemos recibir una notificación en la que se nos recuerde la

desafortunada expresión que utilizamos cuando felicitamos la navidad a nuestra

cuñada, y si, celosos de nuestra intimidad, revolvemos nuestro ordenador,

nuestra línea telefónica, nuestras paredes, nuestra casa entera en busca de la

fuente delatora, no encontraremos nada.

En

1974, cuando acababa de hacerse público el escándalo Watergate, F. Ford

Coppola realizó La conversación.

Utilizó un guión que había escrito varios años antes, y fue por ello que

tuvo que oír la acusación de oportunista por el momento elegido para llevarlo

a la pantalla. Quizá la taquilla resultó favorecida (aunque el éxito de público

fue escaso), pero el tiempo, y una lectura atenta de la película, muestran que

su planteamiento sobrepasa ampliamente las circunstancias en las que apareció.

En

La conversación hay diversos niveles

que, interactuando entre sí de un modo que casi podríamos calificar de dialéctico,

van siendo sobrepasados por otros de orden superior que a su vez generan una

nueva interacción, para acabar desembocando en el planteamiento final de la

obra.

Todo

gira alrededor de Harry Caul, el protagonista genialmente interpretado por Gene

Hackman. Es éste un personaje solitario, celoso de su privacidad, habitante único

de un apartamento protegido con alarma, pero desierto, casi vacío, desangelado.

Es además un intérprete sin público de monólogos saxofonísticos. Su trabajo

consiste, sin embargo, en vulnerar la soledad de los demás, destruir su

intimidad. Podría ser ésta una válvula de escape para su existencia, vivir la

propia vida en la vida de los demás, llenar su vacío con lo que roba a quienes

no han podido atesorarlo. Pero no es así. Harry Caul se limita a realizar un

trabajo con toda la eficacia de la que es capaz, sin importarle la naturaleza

específica de su contenido. Escucha personas como podría fotografiar paisajes

o pintar bodegones para salitas de estar, con la precisión del artesano

poseedor de una técnica perfeccionada pero ajena al material del que se ocupa.

Su vida no resulta interferida; la vacuidad de su transcurrir cotidiano no queda

llenado por le contacto con el material humano del que se ocupa.

Pero

hay un momento en el que la mediación entre los dos vectores se produce, en el

que el observador y lo observado entran en contacto y se torna evidente su mutua

interdependencia. Será entonces cuando los instrumentos de observación asumirán

su papel de auténticas armas que no sólo reproducen lo que existe, sino que

interfieren en esa existencia alterándola. La presentación de los micrófonos

direccionales como rifles con su punto de mira, con la que se abre la película,

es una acertada descripción de la no neutralidad del trabajo del espía.

La

primera mediación entre Harry Caul y sus víctimas es simbólica, y viene dada

por el vagabundo que dormita sobre el banco y por el que se interesa la pareja.

Es éste otro personaje solitario, y de algún modo representa la inclusión del

propio Caul en la historia que está observando, su implicación personal. La

auténtica implicación acontecerá cuando se produzca el contacto físico con

sus víctimas. La visita a la empresa que lo contrata le permite reparar en que

ha estado vulnerando la intimidad de personas, individuos que se cruzan en su

camino, que cogen el ascensor con él. Desde ese momento se torna consciente de

la responsabilidad de su trabajo, de las consecuencias que puede acarrear. Su

revisión del material captado le hace apercibirse de la historia porque por

primera vez se detiene a escuchar a los personajes que la protagonizan, los toma

como personas dignas de ser atendidas, no como objetos. Es en este punto donde

se produce la asunción dramática del micrófono como rifle. La cual, además,

resulta irreversible, puesto que, aunque pretenda cerrar cortinas para no ver el

asesinato que se acaba de cometer, la vuelta al estado de indiferencia

profesional ya no es posible.

En

cierto modo la película ha escenificado el tránsito de la animalidad a la

humanidad, tránsito que viene marcado por la asunción de la conciencia moral.

Somos responsables de lo que hacemos; nuestros actos no son gratuitos, sus

consecuencias son el resultado del ejercicio de nuestra libertad, y a ella no

podemos renunciar. Esconder el rostro tras la cortina (como ya lo hizo Caul en

una ocasión anterior para no asumir las tres muertes que su trabajo provocó)

ya no va a servir para recuperar la tranquilidad perdida.

Pero

la película no acaba aquí. Si éste fuera el final, estaríamos ante una película

moralista, y La conversación no lo

es. Su desenlace es trágico, un poco en el sentido griego del término. Pensar

que el individuo es capaz de alterar, con su comportamiento, el decurso de los

hechos es, más que otra cosa, un síntoma de arrogancia. La puesta en escena

que utiliza Coppola ya nos lo anuncia desde mediado el metraje. La

insignificancia del protagonista ante el edificio imponente al que se dirige

para entregar las cintas, pone las cosas en su sitio. Caul no es el responsable

de lo que ha ocurrido, sino una pieza más de un mecanismo que se ha servido de

él para conseguir sus fines. El individuo, lejos de ser el centro de decisión,

queda relegado a la insignificancia, y lo más dramático para él es que no

puede volver al origen, pues, como decíamos, el recorrido hecho no tiene vuelta

atrás. El resultado (Caul tocando el saxo en su casa) sólo altera el punto de

partida en la destrucción de la casa, o, lo que es lo mismo, en la destrucción

de sí mismo como persona. Su búsqueda desesperada es una búsqueda en la nada

que nada tiene que ofrecer, pues no hay un lugar concreto donde radiquen los

males y que pueda permitir la recuperación de la dignidad perdida. Asumir la

propia miseria, una asunción que ni siquiera puede ser complaciente para

individuos que, como Caul, han sido humanos, es lo único que resta.

Inquietante actualidad la de esta película, hermosa profundidad la que se puede descubrir en ella, sin nada que ver con el oportunismo coyuntural que en su momento se le quiso achacar. Hoy en día la película continua ofreciendo sus réditos, mientras que el caso Watergate, de destaparse ahora, ni siquiera sería caso.