Las miradas de los cineastas del mundo no dejan de observar y sentir la realidad que les rodea, cada vez desde perspectivas más creativas, pero sustancialmente siguen pendientes de los temas de siempre.

Las miradas de los cineastas del mundo no dejan de observar y sentir la realidad que les rodea, cada vez desde perspectivas más creativas, pero sustancialmente siguen pendientes de los temas de siempre.

Muchas inciden en la exploración de la propia historia familiar a través de las vivencias y recuerdos personales o aportados, otras inventan la de familias desconocidas, a partir de material encontrado, creando realidades alternativas, algunas indagan en formas de vida ajenas, otras se vuelven hacia acontecimientos políticos, del pasado o del presente, situados en distintas partes del planeta, o reconstruyen realidades marginales, fantasías cotidianas…

Entre tantas miradas posibles las hay preocupadas porque el cine no olvide a otras artes, como la danza o la fotografía, con las cuales empatiza por pura idiosincrasia. He aquí dos ejemplos, que para deleite del espectador se ofrecieron en una misma sesión.

Cortometraje Documental

AN AMERICAN SWAN IN PARIS / Un cisne americano en París (2011)

Arantxa Aguirre. España. 33min.

Arantxa Aguirre presentó en Documenta Madrid su cortometraje agradeciendo a la casualidad su realización y a Carlos Carcas y José Luis López Linares su inestimable colaboración por llenar algunos vacíos que otorgan lustre visual a su película. Este último es, además, el productor de la obra.

Con la célebre cita de John Lennon —“la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes” (1)— introduce la directora cómo se encontró con esta historia mientras rodaba otra película, Béjart Ballet au Palais Garnier (2010). Ésta es una de esas ocasiones en las que la realidad te sale al encuentro y es el talento del cineasta el que demuestra su sensibilidad para capturarla y darle vida audiovisual.

El azar propuso y la autora dispuso que un acontecimiento inesperado se convirtiera en un hermoso cuento real, que ella misma introdujo como: “Érase una vez una bailarina…” (se apagaron las luces y nosotros para no romper el encanto, continuamos), americana, Kathleen Thielhelm, que después de bailar durante nueve años en el Joffrey Ballet de Chicago llega a París para integrarse en el Béjart Ballet Lausanne.

El azar propuso y la autora dispuso que un acontecimiento inesperado se convirtiera en un hermoso cuento real, que ella misma introdujo como: “Érase una vez una bailarina…” (se apagaron las luces y nosotros para no romper el encanto, continuamos), americana, Kathleen Thielhelm, que después de bailar durante nueve años en el Joffrey Ballet de Chicago llega a París para integrarse en el Béjart Ballet Lausanne.

Allí ensaya duramente bajo la supervisión del director Gil Roman, pero a Kathleen le cuesta, a pesar de su experiencia, adaptarse a este nuevo tipo de ballet, tan puro, tan desnudo. Su gira con la compañía le da la oportunidad de bailar en el Teatro de la Ópera de París, Webern opus V. A ella no le toca debutar pero una indisposición inesperada, el día del estreno, de la bailarina principal la enfrenta al reto de tener que sustituirla.

Como conocedora del mundo de la danza a la que ya ha dedicado varias películas entre ellas Un ballet para el siglo XXI (2008) con la que compitió en la edición 2009 de Documenta Madrid, El esfuerzo y el ánimo (2009) sobre la compañía de Maurice Béjart y la mencionada en párrafos anteriores, también sobre el Ballet Béjart, An amaerican swan in Paris mantiene esa misma sensibilidad, belleza, armonía… pero esta vez con suspense añadido.

La directora hace al espectador testigo y partícipe de la intensa cotidianeidad, de la exigencia extrema que una compañía de élite, como la Béjart Ballet, exige a sus bailarines y la que ellos mismos se imponen en su afán por lograr la máxima perfección.

Asistimos a las duras sesiones de ensayo de Kathleen y sus compañeros, sus confesiones –enfrentarse a una nueva forma de bailar, despojada de aditamentos como el vestuario, es un reto para ella—, opiniones y expectativas, su esfuerzo y temores, las instrucciones del director, sus continuas correcciones… los nervios previos a la subida del telón… y finalmente la eclosión final sobre el escenario.

La parte final de la película es sin duda la más artística y estética. Realizada con un minimalismo compositivo despojado de todo lo accesorio, la solitaria pareja de bailarines (vestidos de blanco) sobre el escenario, recortados sobre el fondo azul oscuro, dibujando con sus movimientos la música en el espacio, alcanzan el tono sublime de la belleza que sólo la cohabitación de tantas artes unidas (fotografía, música, danza, teatro…) son capaces de transformar en cine.

Largometraje Documental

ORDINARY MIRACLES. THE PHOTO LEAGUE’S NEW YORK / Milagros corrientes: El Nueva York de la Photo League (2012). Daniel Allentuck y Nina Rosenblum. Estados Unidos. 77 min.

“Una cámara es una herramienta para aprender a ver el mundo sin cámara”. Con esta frase de Dorothea Lange (la fotógrafa del pueblo como ella se hacía llamar) impresa sobre la pantalla, comienza este estupendo documental-homenaje, avalado por la trayectoria profesional de dos consagrados cineastas de prestigio en el ámbito audiovisual internacional. Dos creadores independientes, que llevan el arte en la sangre.

Dan Allentuck es guionista y productor, hijo de la famosa actriz Maureen Stapleton y del productor teatral Max Allentuck. Nina por su parte es guionista, productora y directora de documentales e hija del reconocido fotógrafo Walter Rosenblum y la historiadora de la fotografía Naomi Rosenblum.

Fundadores en 1980 de Daedalus Productions, Inc., una productora de cine y televisión, sin ánimo de lucro dedicada al género documental, ambos tienen una dilatada carrera, especialmente ella, y han conseguido numerosos galardones internacionales a lo largo de su vida profesional, incluida la nominación a los Oscar de la Academia por Liberators: Fighting on two fronts in World War II (1992).

En 2005, Documenta Madrid dedicaba una retrospectiva a la obra de Nina Rosenblum, cuyo trabajo como documentalista ha sido internacionalmente reconocido y muy apreciado en nuestro país, donde rodó Zahira “la que florece” (2004) centrada en una de las víctimas del 11-M. La obra de Nina Rosenblum es amplia y variada con una mirada crítica y parcial impregnada sin duda de la filosofía estética, social y humanitaria heredada de sus padres.

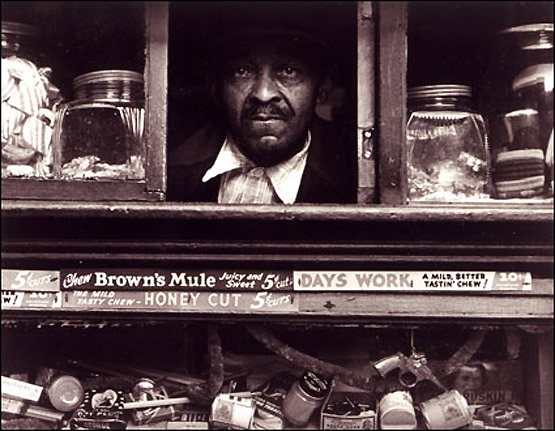

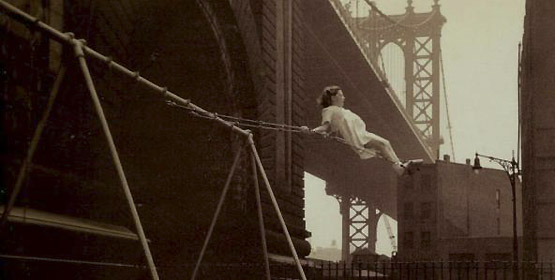

Ordinary miracles es un documental que reivindica la gran importancia de la Photo League de Nueva York, en la América urbana de los años treinta y cuarenta y la influencia que aportó al desarrollo y estética de la fotografía posterior.

La película repasa su trayectoria histórica, sus antecedentes, orígenes y aportaciones desde su creación en 1936 hasta su clausura definitiva en 1951, y compone un fresco fotográfico a través de las imágenes de sus fotógrafos más reconocidos junto a una voz en off que repasa la biografía del movimiento, su ideario, sus logros y su legado. A la voz narradora se suman los testimonios de muchos de aquellos fotógrafos, aún vivos, que hoy recuerdan con emoción aquellos años de aprendizaje e intensa implicación en una forma de concebir la fotografía inédita hasta entonces.

Fundada por Sid Grossman y Sol Libsohn, la Liga nació en 1936 —escindida de la Film and Photo League— como una asociación de fotógrafos profesionales y amateurs de Nueva York que compartían su interés por la fotografía como documento social, político y estético y creían en “La fotografía como arte para rehacer el mundo”, como se recuerda en el documental.

En un momento especialmente duro para la sociedad americana del momento, la intención de este grupo de fotógrafos fue captar la vida de la ciudad (y de algunas zonas rurales) y dar testimonio de esa cruda realidad, sus barrios, sus gentes y su forma de vida y de muerte (accidentes, escenas de crímenes…), centrándose en las clases más desfavorecidas y marginales, trabajadores, parados, mendigos, inmigrantes… y recorriendo con sus cámaras en mano barrios-ghetto, hasta entonces tabú.

Tampoco permanecieron ajenos a los acontecimientos internacionales del momento y algunos de sus miembros documentaron la Segunda Guerra Mundial como soldados-reporteros de su país, capturando algunas de las más significativas instantáneas de la guerra.

La Liga se convirtió en un lugar de trabajo, de encuentro, de exposición y discusión, una escuela, donde Grossman formaba a fotógrafos amateurs, que organizaba originales concursos, conferencias, talleres, patrocinaba proyectos (como The Harlem Document) y editaba una revista de fotografía, Photo Notes, consideraba como la más innovadora y provocadora del momento… y sobre todo extendía el amor por la fotografía con conciencia social como arte.

Sus instalaciones ofrecían laboratorios de revelado para aficionados, un reclamo que hizo que muchos de aquellos jóvenes amantes de la fotografía, algunos bastante desorientados y sin ideales concretos, se adhirieran a la Liga y dieran un “enfoque” definitivo a sus carreras profesionales, que les cambiaría la vida. Así lo confiesa actualmente uno de sus ex miembros más reconocidos, bromeando con el término.

La labor de la Liga fue extraordinaria, no sólo formando y orientando a los más jóvenes, sino rescatando del olvido la obra de fotógrafos anteriores, como Lewis Hine o Eugène Atget, que con su labor solitaria habían compartido la misma sensibilidad artística y social.

Con la llegada de la guerra fría el ambiente político se enrareció y aunque la Liga había cambiado mucho desde sus inicios radicales —sus fotografías ahora aparecían en Life y Time y sus temas se habían extendido a otros ámbitos de la sociedad neoyorkina—, fue incluida en la lista negra del fiscal general y muchos de sus miembros investigados como comunistas, subversivos y antiamericanos.

La Liga intentó contrarrestar estas acusaciones organizando en 1948 una gran exposición que mostraba la variedad y calidad de su trabajo. Finalmente, el FBI consiguió, a través de una fotógrafa infiltrada, acusar a Sid Grossman de comunista. Este ambiente enrarecido hizo que muchos de sus miembros fueran abandonándola y finalmente, acusada de subversiva, la Liga se disolvió en 1951.

Un documental de factura clásica impecable, muy didáctico pero no exento de cierta dosis de nostálgica emoción, por el que desfilan imágenes inolvidables, en blanco y negro, que ya forman parte del imaginario colectivo de la humanidad, realizadas por Lewis Hine, Atjet, Berenice Abbot, Aaron Siskind, Weegee, Dorothea Lange, Lissete Model, Barbara Morgan, Walter Rosenblum, Sid Grossman, Paul Strand, Morris Engel, Arnold S. Eagle, Moholy-Nagy… y tantos otros de aquellos insignes artistas de “La Liga de los fotógrafos extraordinarios” (2)

Gracias a todos por su legado.

Escribe Purilia

Notas

(1) “Life is what happens to you / while you’re busy making other plans” es parte de la canción Beautiful boy que Lennon le escribió a su hijo Sean. Aparecida en el álbum Double Fantasy publicado en 1980.

(2) Muy afortunado este título del artículo de Ángela Aguilar publicado el 17 de febrero de 2012 en El País Digital a propósito de una exposición de la Photo League en Nueva York.