Io sono americano

Pues nada, habemus papam y es estadounidense… o bueno, peruano. Aunque también tiene ascendencia francesa y española. En resumen, un norteamericano vero –ya que estamos con las canciones italianas– que viene de todas partes. Un verdadero católico, si católico sigue significando «universal».

O tampoco, porque el otro papa americano, Donald Trump, pontifex maximus del paradójico «libre mercado» reguladísimo por aranceles estratosféricos, ha decidido ahora que el derecho de sangre debe estar por encima del de nacimiento o el de naturalización, y se ha puesto más papista que el papa con eso del norteamericano vero. Y lo dice él, que tiene antepasados alemanes. Un verdadero prodigio de coherencia.

Y decimos esto porque una de sus últimas ocurrencias, aparte de la de expulsar a los supuestos inmigrantes no necesariamente irregulares, es la de despedir a personas queer, homo o transexuales que –de nuevo supuestamente– hubieran obtenido su puesto de trabajo por cuotas y no por mérito. Es de agradecer a veces que nuestro rechazo a las políticas woke pueda verse atemperado al ver cómo actúan sus más rancios opositores. Quizá después de que el péndulo golpee repetidamente las cabezas de los que se posicionan a cada lado, acabe por detenerse de una vez y dejarnos a todos tranquilos.

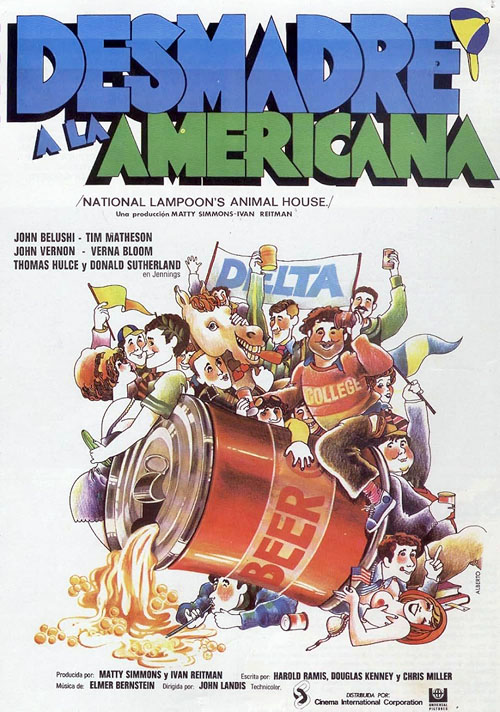

Pero siguiendo con su furor higiénico, que diría Borges, Trump ha decidido poner su punto de mira en las Universidades de la Ivy League y les ha conminado a dejar de becar, cuando no a expulsar, a sus estudiantes extranjeros. La cosa se ha centrado muy especialmente en Harvard, cuyo rectorado ha decidido sostener el pulso al presidente. Allí ya saben que uno de los puntos débiles de las universidades es la endogamia, y son conscientes de que, además del tufo populista y racista, las medidas de Trump no van a hacer sino empeorar un problema que dificulta el intercambio de ideas y la atracción de talento, que es de lo que se nutren las universidades punteras y que hace respirar intelectualmente a la sociedad. Puede que Trump, hijo intelectual de los setenta, esté deseando volver a las facultades del tipo que aparecía en Desmadre a la americana, de John Landis, con sus exclusivas fraternidades y sus fiestas toga. Universidades más dadas al intercambio entre estudiantes que los estudiantes de intercambio.

Endogamia no es lo mismo que nepotismo, claro, pero ambos contribuyen a la asfixia por eutrofización de las instituciones. Ya sea colocando a esposas, amantes o amigotes en empresas públicas y universidades, en fundaciones o despachitos a hermanos, u obviando enjuagues con hacienda de novios, el Estado se degrada y decae, y la ciudadanía comienza a desconfiar de sus próceres tendiendo a encumbrar, por acción u omisión, a supuestos salvadores limpios de polvo y paja que luego actúan igual o peor que sus predecesores, siendo incapaces de proteger a la ciudadanía en situaciones catastróficas o de administrar los más básicos fundamentos de un estado social, democrático y de derecho.

La verdad, no se me ocurre una manera más clara de deslizarse hacia gobiernos de corte totalitario que recurriendo al populismo del «y tú más» o a la polarización social mediante la deshumanización del rival político, ya sea con acusaciones fundadas o infundadas sobre su vida personal –al más puro estilo de la película Código emperador, de Jorge Coira–, o bulos y tergiversaciones que buscan crispar al personal hasta volverlo emocionalmente inestable y manipulable.

Y digo deslizarse porque hay unos que simplemente se zambullen en el totalitarismo de manera olímpica, como Putin o Maduro, y otros que promueven el exterminio de sus vecinos como Netanyahu, perdiendo toda la legitimidad que hubiera podido tener de haber respondido con mesura a la crudelísima e injustificable masacre del 7 de octubre.

Del cielo al infierno

La ola de empatía con Israel que recorrió occidente tras los atentados perpetrados por Hamás fue diluyéndose a medida que se constataba que la respuesta del gobierno hebreo había traspasado todos los límites. De las llamadas al boicot se pasó a las denuncias ante La Haya, y en una medida más estética que efectiva, a la exclusión de Israel de las competiciones culturales e incluso deportivas, con muy desigual éxito.

La llamada a su expulsión de Eurovisión ha sido la más sonada, dado que las advertencias de la organización del festival a no mezclarse en asuntos políticos han sido constantemente desoídas, en primer lugar por la organización misma, que ya excluyó a Rusia del certamen de 2022, y en segundo lugar, aunque de modo más subrepticio por Israel, que además de proponer temas cuya letra era obviamente reivindicativa, envío como representante a una víctima de los atentados del 7 de octubre.

Con respecto al papel de España, uno no puede llegar a saber si el fracaso de Melody en Eurovisión se debió a lo mala que era la canción o a un castigo en trasero ajeno por la explícita significación política de RTVE. Y es que los países que se pronunciaron abiertamente contra la presencia de Israel acabaron más o menos penalizados por el voto telemático, lo que puede significar o bien que un ejército de bots ha manipulado las votaciones, que miles de sionistas se han conjurado para votar a su representante, o que un montón de gente está saturada, cuando no contrariada, con un tema del que se ha hecho bandera muchas veces con más intención estética que políticamente efectiva.

Lo cierto es que España no ha ganado en Eurovisión desde que Salomé interpretó Vivo cantando, canción con la que consiguió imponerse, ex aequo con tres países más, en el certamen de 1969, y justo un año antes, cuando Massiel arrasó con La, la, la, probablemente la más reconocida interpretación española de una verdadera diva del festival de la canción. A este triunfo, precisamente, le dedica Movistar una serie recién estrenada con la actriz Carolina Yuste a la cabeza. El tema es de lo más interesante, porque también se habla de ciertos tejemanejes y compra de votos que supuestamente dieron la victoria a la cantante madrileña. Ella, por supuesto, dice que menuda inventada, y así lo confirmó ya en 2008 la Unión Europea de Radiodifusión: Massiel fue la legítima vencedora y Franco tampoco en esta ocasión se metió en política.

Ahora la pregunta del millón: ¿Será Israel excluido de los festivales cinematográficos en 2025? La Mostra de Cinema del Mediterrani es uno de los certámenes que admite películas de Israel a concurso, así que tan pronto como en octubre lo veremos.

Yo espero que esa maldita guerra acabe cuanto antes y no lleguemos a verlo, pero si de algo sirve creo que no debe excluirse a ningún artista, siempre que no sea un burdo propagandista, solo porque los representantes políticos de su país sean unos indeseables. Ni España fue excluida a pesar de Franco, ni Palestina dejó de ganar un Oscar –por cierto, realizado a cuatro manos por israelíes y palestinos– a pesar de Hamás, ni Rusia debería ser vetada de festivales de ningún tipo a pesar de Putin: los artistas son a veces la punta de lanza intelectual contra los indeseables, y haríamos muy mal en prescindir de ellos cuando el mundo se oscurece. Creo que es precisamente lo que quieren los individuos que tanto silencian artistas como asfixian universidades: que no demos voz a sus nacionales para victimizarse y justificarse ellos con la excusa de que el mundo los odia.

Quizá pensaron los mandamases iraníes (otro ejemplo de autocracia censora) que la jugada les había salido mal cuando, en medio de otro apagón, por cierto, Cannes premió a Jafar Panahi, a quien habían prohibido rodar y viajar por no ser afecto al régimen. Su película Un simple accidente se llevó la Palma de oro, y los ayatolás una palmada en la cara. En el mismo festival, el español Oliver Laxe se llevó el Premio del Jurado con su película Sirat, que literalmente alude a un puente entre el cielo y el infierno. Su llamada a la concordia entre pueblos, y la extraña inclusión de un festival en el desierto que se disuelve violentamente por un ejército armado parece querer llamar nuestra atención sobre algo… el que quiera entender, que entienda.

En fin, que el mundo está hecho unos zorros y no parece que se encamine hacia una pronta mejora, y más cuando los líderes que podrían encaminarla van dejando este valle de lágrimas.

Pepe era guay

Y es que Pepe Mújica, expresidente del Uruguay, paradigma de austeridad y honradez durante su desempeño de la más alta magistratura, pero también del fiero guerrillero sudamericano, nos ha dejado este mes de mayo con 89 años.

Sobre Mújica se ha dicho y escrito mucho, y casi todo bueno. El cine nos deja testimonios de su vida en dos géneros: el documental y el drama. Del primero cabe citar la producción de 2018 El pepe, una vida suprema. El segundo, un largometraje de 2018 en el que Antonio de la Torre da vida al mandatario es La noche de 12 años.

La evolución de Pepe Mújica parece ser contraria a la de gente como Trump: mientras unos transitan de la violencia armada a la concordia política, otros se precipitan de la esfera de los negocios hacia la represión popular e intelectual.

Muertos de risa

También se nos ha ido en mayo Mariano Ozores, artesano del humor popular y la comedia de enredo sin pretensiones, el último de los tres hermanos que dedicaron su vida a la risa en el cine, en este caso en la labor de dirección y producción, frente al perfil más interpretativo de José Luis y Antonio.

Con 96 películas y más de 90 millones de espectadores, su cine fue un espejo deformante —pero reconocible— de la España del desarrollismo y el destape, aunque antes de eso se dedicara, como casi era preceptivo en aquella época, a la consagración del régimen.

En efecto, Mariano fue lugarteniente de José Luis Sáenz de Heredia en Franco, ese hombre y muñidor de películas documentales como Morir en España, de marcado carácter hagiográfico.

¿Resulta justo calificarlo como un cineasta afecto al franquismo por desempeñar funciones propagandísticas en un tiempo en el que la tijera de Damocles pendía sobre cualquier carrera de celuloide? Él mismo reconoció en la recogida de su Goya de Honor que nunca tuvo arrestos para parodiar al dictador o a su régimen, pero que no por ello fue franquista. Sobre sus palabras en esa misma gala sobre la necesidad histórica de la dictadura correremos un tupido velo. Y es que, desde la humildad, este cronista no se atreve a juzgar lo que parece una historia de conformismo en tiempos difíciles. Una más de las muchas que se dieron en aquella época y que se siguen dando hoy día, con protagonistas distintos.

Ozores debutó tan pronto como en 1959 con Las dos y media y… veneno, película que marcó el inicio de una filmografía donde se abrazó sin complejos el humor popular y las más de las veces chabacano. Filmes como 40 grados a la sombra, ¡Cómo está el servicio! o Cuatro noches de boda consolidaron un estilo costumbrista y coral, trufado de enredos, malentendidos y confusiones que fueron el leitmotiv de toda su cinematografía.

En la Transición, encontró en el dúo Pajares–Esteso una mina de oro cómica: Los bingueros, Yo hice a Roque III o Los energéticos fueron éxitos de taquilla que, aunque denostados con razón por la crítica, conectaron con un público deseoso de abrir las ventanas de la sacristía en que se había convertido España durante más de treinta años.

Su paso por la televisión fue muy efímero y trufado de polémica: la serie El sexólogo fue cancelada al segundo episodio por Jordi García Candau, tras las protestas de algunos colectivos. La verdad, ni los gerifaltes de RTVE ni el propio Ozores parecieron darse cuenta de que España ya estaba en otra cosa, y que el cutrerío sexista había dejado de ser un aliviadero de la represión franquista para transformarse en algo ridículo y vergonzante. Algo parecido a lo que sucede hoy día con La familia de la tele, pero que para nuestra desgracia no parece que vaya a ser desalojado tan rápidamente de una parrilla televisiva cada vez más decadente… y afecta a nuevos regímenes.

A Ozores hay que reconocerle que no pretendía innovar, sino divertir. Su legado no está en la sofisticación, sino en haber hecho del cine un lugar donde el español medio podía reírse de sí mismo. En 2016, la Academia le otorgó el ya mencionado Goya de Honor, reconociendo al director que, sin alardes, supo hacer reír a muchos y sonrojar a otros tantos.

5 para un siglo

Pues nada menos que 95 añitos ha cumplido en mayo Clint Eastwood y, contra toda lógica biológica y narrativa, el de San Francisco sigue en pie y caminando. Mientras Hollywood se repliega en remakes, sagas estiradas hasta la náusea y algoritmos insulsos, él rueda películas de verdad. No por nostalgia –aunque no niega añorar los tiempos en que los autores se encerraban para escribir guiones como los de Casablanca –, sino por convicción: «Haz algo nuevo o quédate en casa», dijo hace poco, sugiriendo que la época de remakes y refritos estaba acabando con el cine de calidad y saturando la cartelera.

A los 95, Eastwood no se ha convertido en una reliquia, sino en una anomalía: un cineasta que envejece sin volverse cínico, que filma sin perder la fe en la dignidad humana, no en vano los héroes de sus películas son personas corrientes sometidas a problemáticas o dilemas tanto clásicos como actuales. Su cine no es un monumento al pasado, sino una pregunta persistente: ¿qué significa ser íntegro en tiempos de violencia, corrupción o ruido mediático?

Hoy, mientras celebra su cumpleaños y espera un nuevo nieto, Eastwood sigue siendo eso: un hombre que mira al horizonte, no para contemplar el ocaso (su propio ocaso)… sino para buscar la próxima historia que merezca ser contada. Viendo el desempeño mostrado en Jurado nº 2, su última película, esperemos que sea por mucho tiempo.

Imposible mantenerse mejor

Otro chico eterno parece ser Tom Cruise: con 62 años sigue siendo un híbrido entre actor guaperas y especialista de cine, y acaba de entregar la que se dice debería ser la última película de la serie Misión: Imposible… aunque nadie se cree del todo que Ethan Hunt vaya a colgar las cuerdas. Y es que Cruise no interpreta héroes: los vive. No necesita rejuvenecimiento digital ni dobles: Se cuelga de aviones, escala rascacielos, huye de los enemigos… y de la jubilación.

Mientras el cine se vuelve virtual, él insiste en lo físico. Como si saltar al vacío fuera su forma de permanecer en animación suspendida.

No vemos nada que no sea loable en esto… pero creemos que el viejoven Cruise debería empezar a reciclarse y hacer otro tipo de cine: no parece serio pensar que podrá mantener ese ritmo hasta los 95 de Eastwood. Aunque nunca se sabe: Eastwood dejaba entrever cierta decadencia física –nadie sabe si real o exigida por el guion– en 1993, cuando rodó En la línea de fuego, y por aquel entonces tenía la edad de Cruise hoy día.

Lo cierto es que el viejo Tom se mantiene en su sexta década al nivel de un atleta y sigue desafiando las leyes de la edad y de la gravedad. Naturalmente, su cine no es como del de Eastwood, ni falta que le hace. Las profundidades de su filmografía son más submarinas que temáticas. Que sea capaz de elaborar una carrera de distintas etapas creativas depende de que reconozca que ya no está para ciertos trotes, y de que cultive los músculos hechos de materia gris, y no tanto los de fibra estriada.

Sabemos que es capaz de ello, porque ya lo ha hecho otras veces. Pero nos da la sensación de que se resiste tanto al cambio de estilo como a envejecer… y a morir.

Sea un poco menos estirado, señor Anderson

Y quizá para entendernos, sería interesante que habláramos un poco de lo contrario: Wes Anderson ha estrenado otra película muy parecida a las que nos tiene acostumbrados: personajes mayormente hieráticos, estructura episódica con cartelas, simetría y colores pastel, historia simple de familias desestructuradas como excusa para el desfile de un montón de actores famosos que suelen ser los de siempre más sus nuevos amigos…

Según esto, La trama fenicia podría considerarse un refrito de sus anteriores películas, pero lo que llama la atención es que parece añadir un punto nuevo sobre lo ya propuesto en otros filmes: un débil trazo oscuro, un atisbo de humanidad en sus robóticos personajes en los tramos finales… un halo de imperfección mundana, como una gotera persistente e irreparable… un cierto temor a la muerte y un requiebro místico que no habíamos visto antes.

Anderson parece en este sentido la antítesis de Cruise: un tipo frágil, obseso de la simetría y el orden, poco dado a caos, aspavientos, persecuciones o explosiones –omite incluso los accidentes de avión, que son un leitmotiv en su última obra–, alguien que confiaba en la serenidad, en el silencio y en la belleza de lo cotidiano.

Pero a pesar de esta insistencia estética y poética, mantenida obsesivamente a través de los géneros en que ha trabajado, parece darse cuenta de que no podrá eludir el cambio… de que debe hacer caso al mandato de Eastwood y hacer algo nuevo, o quedarse en casa.

Al fin y al cabo de eso se trata: la verdadera media del talento la da la capacidad de adaptarse y reinventarse. Parece claro que cuando repites siempre lo mismo empiezas a morir artísticamente. Eastwood lo sabe. Si Cruise y Anderson quieren seguir vivos, debieran empezar a planteárselo. Quizá ya lo hayan hecho.

Escribe Ángel Vallejo