París no nos pertenece

A Second Life es el tercer largometraje de Laurent Slama. Sus dos obras anteriores, Paris est à nous (2019) y Années 20 (2022), fueron firmadas bajo el seudónimo de Elisabeth Vogler, un guiño al universo de Ingmar Bergman: así se llamaba el personaje interpretado por Liv Ullmann en Persona.

En esta nueva película, ya firmada con su nombre real, Slama sitúa la acción el 26 de julio de 2024, día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. En ese marco, seguimos la historia de Elisabeth Vogler –nombre que el director traslada ahora a su protagonista–, una mujer franco-estadounidense que trabaja en la capital francesa gestionando la entrega de llaves de los apartamentos turísticos. Su empleo, fuente constante de estrés, se convierte sin embargo en una necesidad, ya que de él depende la renovación de su visado.

Con una discapacidad auditiva, Elisabeth es una experta autodidacta en sistemas informáticos, una condición que introduce una capa adicional de frustración en un entorno laboral ya de por sí opresivo, donde su jefe la presiona constantemente para obtener las mejores valoraciones de los clientes que se alojan en los apartamentos. Las secuencias iniciales de la película reflejan con acierto ese agobio cotidiano: a través de una cámara vertiginosa vemos a la protagonista desplazarse por la ciudad intentando cuadrar los horarios de entrega de llaves en un París congestionado por turistas y marcado por una visible presencia policial.

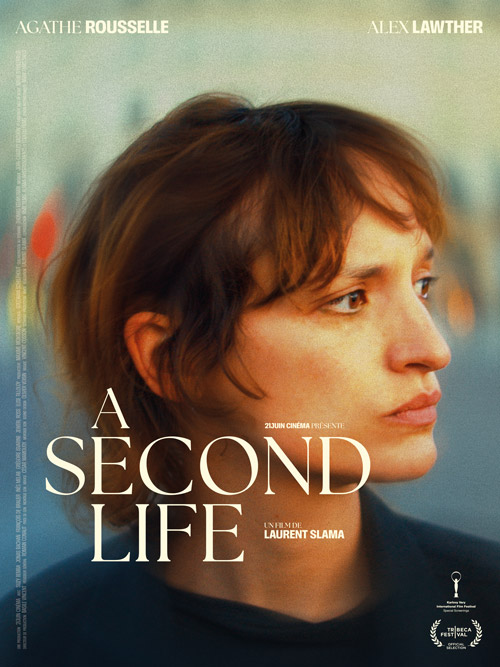

En este retrato de un París excepcionalmente distinto, la película construye una heroína de carácter hosco y reservado, incapaz de esbozar una sonrisa ante las ocurrencias y vicisitudes de sus clientes. Se trata de una representación melancólica que encuentra gran fuerza en la interpretación de Agathe Rousselle –la protagonista de Titane–, quien compone un personaje femenino en el que, pese a saber poco de su pasado, se adivina un dolor íntimo que impregna su vida cotidiana.

La discapacidad auditiva de Elisabeth cumple una doble función en la película. Por un lado, crea un juego narrativo con la banda sonora: al quitarse los audífonos, Slama puede modificar el sonido, permitiendo que el espectador experimente sensorialmente la percepción de la protagonista, que veamos el mundo desde su perspectiva. Por otro lado, esta condición funciona como una metáfora del aislamiento en el que ella vive, subrayando la separación emocional y social que atraviesa su mundo cotidiano.

Todo cambia para Elisabeth con la llegada de Elijah (Alex Lawther), un cliente estadounidense y experto en hipnosis que llega a París para preparar a los atletas de las Olimpiadas. Elijah irrumpe en su vida como un soplo de aire fresco: de espíritu libre, abierto y siempre sonriente, decide acompañarla en sus recorridos cotidianos, dado que el apartamento que le fue reservado se encuentra ocupado por otras personas. Su presencia no solo altera la rutina de Elisabeth, sino que introduce una nueva luz en su mundo marcado por la rigidez y la tensión laboral.

La aparición de Elijah introduce un tramo en el que la comedia adquiere protagonismo gracias al contraste entre dos personalidades opuestas encarnadas por el optimismo de Elijah y la melancolía que arrastra Elisabeth. La naturaleza abierta y sociable de Elijah propicia la incorporación de una pareja amiga suya, lo que aporta frescura y ligereza al relato. Estos pasajes se caracterizan por un mayor dinamismo visual, con los protagonistas acudiendo a todas prisas a entregar las llaves de los apartamentos o recorriendo en bicicleta las calles de París.

La película fue rodada en las calles de París durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Ante la falta de permisos oficiales del ayuntamiento de la capital francesa, el equipo se vio obligado a realizar un rodaje ágil, con un equipo técnico reducido y una logística mínima. Esta limitación se convierte, sin embargo, en una virtud ya que el resultado final posee una autenticidad y una espontaneidad que, por momentos, evocan al cine de la Nouvelle Vague.

Aunque no constituye el tema central de la película, de manera tangencial se abordan las consecuencias de la turistificación en las grandes ciudades –en particular, el negocio de los pisos turísticos–. A través de pequeñas observaciones y del propio contexto urbano en el que se desarrolla la historia, el filme deja entrever cómo esta transformación del espacio público afecta a la vida cotidiana de los residentes. La presencia constante de turistas, las calles saturadas genera una sensación de extrañamiento que contribuye al de Elisabeth.

Sin embargo, esos momentos de comicidad están matizados desde el inicio: la escena en la que Elisabeth tritura unas pastillas deja entrever que la protagonista atraviesa una depresión profundizada por su entorno laboral. Elisabeth no es feliz. Mientras ella experimenta dificultades para comunicarse, Elijah establece vínculos con facilidad, ya sea tomando un café o paseando por la calle. Este contraste enlaza con un discurso que pone de relieve los problemas de salud mental, presente a lo largo de toda la película.

La cámara refuerza esta idea al detenerse en el rostro silencioso de Elisabeth mediante insertos de sus ojos y oídos, o a través de planos con zoom que la muestran aislada, perdida en la distancia entre figuras desenfocadas. También contribuyen a este aspecto los planos de tono casi onírico vinculados con la contemplación de Los Nenúfares de Monet, obra a la que Elisabeth recurre como refugio ante su situación de estrés. Estas secuencias dan lugar a una serie de imágenes de jardines, flores y estanques que, más allá de su belleza plástica, funcionan como una proyección visual de su mundo interior.

En su tramo final, la película adopta un tono más oscuro al introducir un conflicto entre los protagonistas, originado por la cercanía entre Elisabeth y la amiga de Elijah. Aunque este giro resulta necesario para impulsar el desarrollo narrativo, su tratamiento en el guion –coescrito por Laurent Slama y Thomas Keumurian– carece de la profundidad suficiente, dejando la tensión emocional apenas esbozada.

Con todo, A Second Life se revela como una película formalmente libre, caracterizada por una fotografía de tonos saturados, el uso de desenfoques y una cámara en mano que recorre las calles de París con naturalidad. En este marco visual, asistimos a la transformación de Elisabeth, un viaje emocional que le ofrece una segunda vida, otra oportunidad, condensado en el tiempo en el que Agathe Rousselle se adueña de la pantalla, de principio a fin, ofreciendo una interpretación que logra traducir con sutileza y fuerza el complejo universo interior de su personaje.

Escribe Luis Tormo