La noche de las ánimas

Ya se sabe que octubre acaba con Halloween o, si prefieren algo más castizo, con la noche de las ánimas, tradicionalmente celebrada en Soria desde hace cuarenta años como homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer y que ha dado lugar incluso a un festival de notable éxito.

Sea como sea, lo cierto es que finales de octubre parece una buena época para rememorar a los fallecidos, y de fallecidos ilustres lamentablemente tenemos que hablar al comienzo de un editorial que nos llevará por varias ciudades con un nexo común: el cine.

Andrésen-Visconti-Venecia

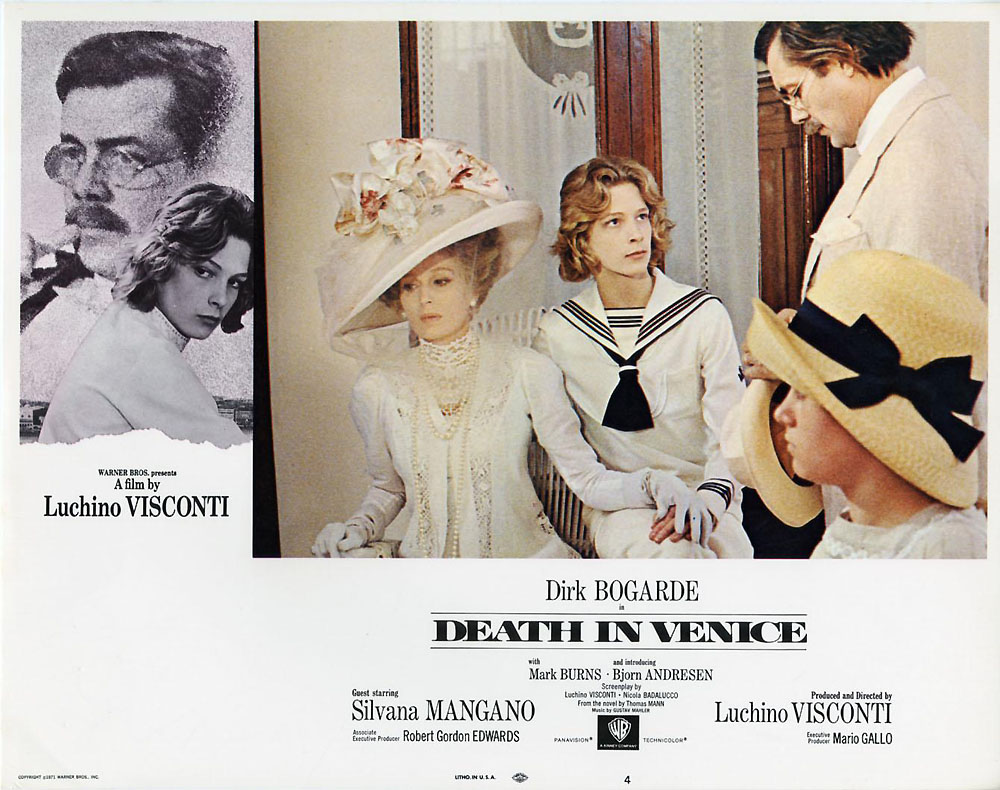

El 25 de octubre nos dejó Björn Andrésen, El niño más guapo del mundo, protagonista del documental de 2021 del mismo nombre, pero sobre todo recordado por su papel en la película de Luchino Visconti Muerte en Venecia, de 1971.

Andrésen fue uno de esos actores one hit wonder, o artistas de un solo éxito, a pesar de haber protagonizado varias películas y series en su Suecia natal y de haber recuperado un moderado reconocimiento tras aparecer en 2010 en la serie Wallander o en la coproducción sueco-americana de terror Midsommer, en 2019.

Parte de la historia más triste de Andrésen, abandono paterno y muerte prematura materna aparte, es la de la víctima de una extraña corriente que se ocupó de manifestar, cuando no reivindicar, el amor erótico con o entre adolescentes y niños allá por los años setenta, y que se vio ejemplificado en películas tan conocidas como Lolita, de Stanley Kubrick (1962), Taxi Driver, de Martin Scorsese (1976), o La pequeña, de Louis Malle (1978). Más tardía, pero ya con una carga erótica notable, acorde con la liberalidad de los noventa, nos encontramos El amante, de Jean-Jacques Annaud (1992), y como marcando el ocaso de esa tendencia, la ya muy sublimada León, el profesional, de Luc Besson (1994).

Aunque son muy diferentes en cuanto a su enfoque, a veces crítico, a veces críptico y a veces idealizado, en todas ellas aparecen niños y niñas que o bien son objeto de deseo, o bien mantienen relaciones romántico-sexuales con adultos, o simplemente son sexualizados por encima de lo que correspondería a su edad.

No es descabellado vincular esta eclosión y el predominio de cintas galas en esa corriente al manifiesto que algunos intelectuales firmaron en Francia en 1977, en favor de la despenalización de la pedofilia, siempre supuesto consentimiento mediante. Salvadas las distancias temporales con la película de Kubrick —quizá por eso también mucho más inocente que la mayoría de los filmes que hemos apuntado—, puede señalarse como un hito iniciático de tal manifiesto la revolución sexual de mayo del 68 francés y su «prohibido prohibir», que abrió paso al cuestionamiento de cualquier tabú sexual por sensato que pudiese parecer.

Hoy día hemos entendido —sobre todo gracias a las sobrecogedoras historias de Vanessa Springora y Francesca Gee con Gabriel Matzneff—, que el consentimiento infantil dista mucho de poderse considerar autónomo, y tanto el manifiesto del 77 como la sexualización de los niños en el cine nos resultan especialmente turbios, más desde esa recuperada sensatez que desde un conservadurismo retrógrado.

También, entre otras cosas, porque hemos sabido gracias al ya mencionado documental dedicado a Andrésen, dirigido por Kristina Lindström y Kristian Petri, que a pesar del éxito, su vinculación con la película de Visconti le supuso al actor una carga insoportable durante casi toda su vida.

Huérfano desde los diez años, Visconti lo reclutó para su película con quince, y no dudó en explotar su innegable atractivo hasta límites poco éticos: no se sabe si con objeto de que se metiera en su papel de Tadzio, Visconti obligó a Andrésen a acudir a un club gay, lo que le resultó al joven una experiencia traumática al sentir las miradas de deseo de hombres adultos.

El actor lo narra así: «En principio, estoy en contra de las relaciones amorosas entre adultos y adolescentes. Me inquietan emocional e intelectualmente, porque he tenido oportunidad de ver de qué se trata este tipo de amor. Apenas tenía 15 años cuando se hizo la película, pero Visconti y los miembros de su equipo me llevaron a un club gay de Cannes el día del estreno. Sentí que me trataban con desconsideración. Los camareros me hicieron sentir incómodo. Me miraban con descaro, como si fuera un plato apetecible. Sabía que no podía reaccionar, habría sido un suicidio social. Fue el primero de muchos encuentros de este tipo. La gente no comprende el efecto que esto puede tener en un chico. En una ocasión me preguntaron si habría aceptado el papel de Tadzio de haber sabido cómo iba a afectar a mi vida. Dije no casi sin pensar. Reconozco que conocí a personas interesantes, pero, considerándolo todo, mejor habría sido que me hubiesen dejado en paz».

El director italiano también contribuyó a expandir rumores sobre las preferencias de Andrésen, y este se vio durante mucho tiempo obligado a rechazar papeles de personajes homosexuales que le llovían del cielo precisamente a raíz de aquellos rumores infundados. Hoy día no parece que alguien pueda sentirse ofendido por ese tipo de ofertas, ni por ser encasillado como icono gay, pero debemos tener en cuenta que los años setenta no son los veinte del presente siglo, y que Björn Andrésen solo era un adolescente sobre cuyo rostro y figura se posaban millones de ojos no siempre con intención protectora.

En el mismo sentido, las palabras de Nathalie Portman años después de rodar Leon, vienen a evidenciar los riesgos de la sexualización temprana, sobre todo cuando esta germina en las extrañas relaciones afectivas entre jóvenes y adultos:

«Ser sexualizada siendo niña, creo, me alejó de mi propia sexualidad, porque me asustaba. Pero a esa edad tienes tu propia sexualidad, tienes tus propios deseos, quieres explorar cosas, y quieres ser abierta. Pero no te sientes precisamente segura cuando hay hombres mayores interesados en ti, y tú piensas: No, no, no, no».

Nadie me malinterprete: el arte debe explorar hasta los más recónditos, oscuros y sórdidos entresijos del alma humana, y le es lícito aventurarse también en los deseos primarios, los más salvajes. No hacerlo supondría traicionar, en primer lugar, su autonomía, por responder no solo ante sí, sino ante prohibiciones y tabúes de sociedades debería diseccionar. Y, en segundo lugar, su idiosincrasia: la de un elemento especular en cuyo reflejo se halla lo que no alcanzamos a ver de nosotros mismos.

Lo que sucede es que cuando pretendemos plasmar esto en pantalla, a veces recurrimos a jóvenes que pueden no estar preparados para tal aventura. En ese sentido deberíamos aplicar la máxima hipocrática: primum non nocere.

Kubrick lo hizo con Sue Lyon en Lolita —que tenía 14 años y no 12, como en la novela, y cuya escena más erótica apenas se remontaba más allá de las uñas de los pies— y con Danny Lloyd en El resplandor.

Desde luego Visconti no se aplicó el cuento con Andrésen en Muerte en Venecia, en la medida en que su esfuerzo artístico fue mucho más allá de la pantalla.

Annie-Woody-Nueva York

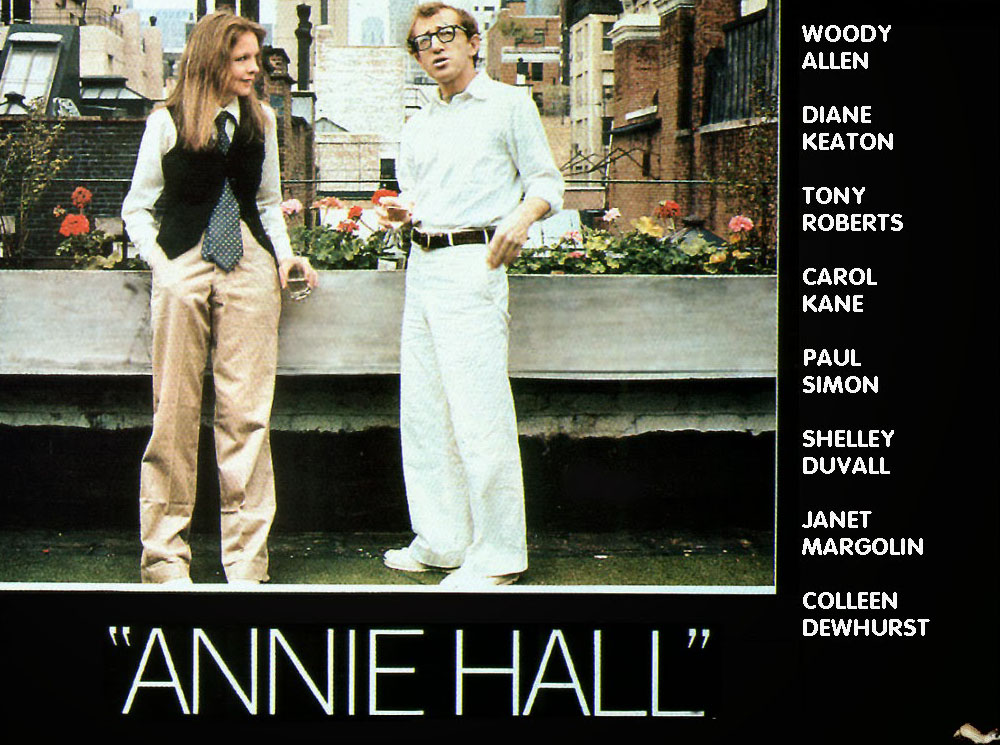

Pero la más ilustre ánima que debe ser honrada este mes de octubre es la de Diane Keaton, que falleció en Los Ángeles el día 11 a los 79 años.

Keaton fue una de las actrices más carismáticas de las tres últimas décadas del pasado siglo. Personaje secundario de obras mayores como la trilogía de El padrino, desde 1972 a 1990, fue también la principal intérprete femenina en numerosas películas de Woody Allen, como El dormilón, Sueños de un seductor, La última noche de Boris Grushenko o Manhattan.

Musa indiscutible del realizador neoyorkino y a la vez su pareja sentimental durante años, no fue sino tras su ruptura cuando Allen le haría entrega del más extraño de los regalos de despedida que puede hacer un examante y sin embargo siempre amigo: una película sobre su relación en la que se la idealiza, se le da la oportunidad de burlarse de sí misma y el director se retrata, culpable, como un neurótico incurable.

La madurez en las relaciones hecha cine, el perfecto ejemplo de que seres inteligentes pueden no solo respetarse tras una ruptura, sino reírse de sí mismos, hacer arte sobre sí mismos y amarse para siempre más allá del amor.

Annie Hall fue la película que lanzó al estrellato a Keaton no solo porque su interpretación le valiese un Oscar, sino porque con su outfit se convirtió en una inspiración para miles de mujeres y un icono pop universal. No obstante, la actriz destacó todavía en un buen número de filmes con diferentes roles: de amante peculiar pasó a madre cuidadora, esposa liberada o incluso cantante de radio. En el año 2000 dirigió Colgadas, película de escaso éxito y en 2003 le produjo Elephant a Gus Van Sant, un clásico del cine independiente.

Una carrera dilatada, en fin, no exenta de sonoros fracasos comerciales, pero que nunca enturbiaron su aire alegre y despreocupado.

Keaton sin embargo, supo ponerse seria en ocasiones, como cuando tuvo que defender a su amigo Woody Allen de las acusaciones de abuso sexual hacia su hijastra. «Sigo creyendo en él», dijo, y no necesitó añadir nada más; todos habíamos aprendido a valorar la sinceridad de una persona que había sido capaz de desnudarse en pantalla sin necesidad de quitarse una sola prenda.

Fue, quizá, el testimonio más rotundo y confiable de todos los que se hicieron sobre el asunto Allen-Farrow, porque no había miedo ni interés detrás. Keaton mostró también su autenticidad como amiga, cuando ya lo había hecho en tantas otras facetas de su personalidad.

Isabel-Allen-Madrid

Woody Allen, cocreador de Annie Hall —y digo cocreador porque no parece posible pensar que el realizador neoyorkino pudiese llegar a producir ese filme sin el concurso necesario de Keaton, alma de la película, inspiración radical del personaje— ha recuperado de nuevo el interés de los focos tras anunciarse que la Comunidad de Madrid financiará su nueva película con 1,5 millones de euros.

La noticia es muy llamativa, y no solo por lo inusual del patrocinador, sino porque se han filtrado las condiciones que la Comunidad ha puesto para subvencionar la película: se rodará «íntegramente» en la Comunidad de Madrid y deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la misma, permitiendo que un porcentaje mínimo de metraje de la obra permita la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles. Al menos un 15% del metraje será en exteriores y debe aparecer la ciudad de Madrid y alguno de los otros símbolos reconocibles de la Comunidad. Además, la película contendrá la palabra «Madrid» en su título oficial

Es curiosa sobre todo esta última, porque remite sin duda a una de las películas más insustanciales de Allen —Vicky Cristina Barcelona— que se rodó en la Ciudad Condal y que también fue subvencionada con al menos un millón de euros en 2008 por el consistorio barcelonés. Pareciera que la Villa y Corte no han querido ser menos y se han lanzado a la guerra cinematográfico-cultural con la capital catalana.

Lo que no se sabe es si esto supondrá una ventaja o un inconveniente, puesto que podría aventurarse —y en esto estoy dispuesto a jugarme dinero— que muchos aprovecharán la no siempre justa mala fama de Allen para lanzarse al degüello de la presidenta autonómica.

Fernando-Alejandro-Valencia

Pero no solo de Madrid y Barcelona vive el cine. Actualmente se desarrolla en Valencia la cuadragésima edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, de cuyas proyecciones y palmarés nos estamos haciendo eco en la sección Festivales, de Encadenados.

Traigo al caso el festival porque este año ha decidido otorgar su Palmera de Honor a Fernando Bovaira, el productor de un importantísimo número de filmes de gran éxito. Entre sus más de sesenta películas se hallan obras como Tesis, Abre los ojos, Mar adentro o Ágora. También Los destellos, La lengua de las mariposas, La buena letra o Los otros. Estas cuatro últimas realizaciones se proyectarán en su correspondiente ciclo de la Mostra.

Al lector informado no se le escapará que entre sus producciones se hallan casi todas las obras de Alejandro Amenábar, pero el productor castellonense también ha trabajado con gente como José Luis Cuerda, Agustín Díaz Yanes, Fernando Franco, Daniel Sánchez Arévalo, Álex de la Iglesia y Alejandro G. Iñárritu.

Les dejo adivinar a qué Alejandro me refería con el encabezamiento de la presente sección. Mientras tanto, Felicidades.

Antes del amanecer… me negarás tres veces

Pero más allá de estos cinematográficos asuntos, me van a permitir que este mes no me sumerja en lodazales políticos: el muro que se quiso construir entre las dos Españas sigue al alza, con imbéciles que pretenden emular a Charlie Kirk en las Universidades españolas y con energúmenos que pretenden, de forma violenta, impedírselo.

Con funerales de Estado en los que lo menos importante son las víctimas, su reparación y su homenaje. Con comparecencias de las más altas instituciones en el Senado que desvirtúan con su cinismo la dignidad de la Cámara Alta. Con presidentes autonómicos que compran aplausos porque no pueden comprar la estima de sus gobernados. Con debates trasnochados y disputas estériles que solo buscan polarizarnos y radicalizarnos, para que no seamos capaces, como lo fueron Keaton y Allen, de reírnos de nuestras diferencias y nuestros defectos para poder superarlos y vivir felices a pesar de ellos.

El encanallamiento político ya produce más hastío que asco, y la corrupción más indiferencia que indignación.

Viendo cómo se comportan los más «vivos», no se me extrañen si les digo que, al menos este mes de octubre y en la noche de ánimas, he preferido a los muertos.

Escribe Ángel Vallejo