La libertad de crear

Godard es inclasificable. Cada una de sus obras es nueva, en busca siempre de nuevas formas expresivas. Puede ser que sus películas envejezcan mal, quizá sea así debido al ansia de búsqueda, de libertad. Cada una de ellas, no obstante, es un ejemplo y una búsqueda. Un ejemplo para cualquier director en su afán de construir y reconstruir los cimientos del lenguaje fílmico. Búsqueda por tanto de un nuevo cine, de una forma de contar y de decir.

Godard es inclasificable. Cada una de sus obras es nueva, en busca siempre de nuevas formas expresivas. Puede ser que sus películas envejezcan mal, quizá sea así debido al ansia de búsqueda, de libertad. Cada una de ellas, no obstante, es un ejemplo y una búsqueda. Un ejemplo para cualquier director en su afán de construir y reconstruir los cimientos del lenguaje fílmico. Búsqueda por tanto de un nuevo cine, de una forma de contar y de decir.

No es extraño que Godard afirmase de Un verano con Mónica de Bergman que era el cine moderno, en la forma de ver las posibilidades del cine como ruptura de la narración clásica y como vehículo transmisor de ideas. O, mejor, el cine sobre todo como forma de lanzar ideas. Puede ser que entreviese en ese filme de Bergman del año 1953 las amplias posibilidades del cine en ese aspecto y eso que Bergman aún no había llegado a la desnudez narrativa de El silencio o Persona, pero sí había ya en las primeras películas del director sueco el hecho de dar prioridad a las ideas sobre la narración. Algo muy claro ya el quinto filme que realizó, Prisión (1949).

Godard, cuando habló así de Bergman era crítico de, entre otras publicaciones, Cahiers du cinéma. Aún faltarían unos años para que dirigiese su primer largometraje, Al final de la escapada (1960). Eso sí, en 1955, el año en que proclama su entusiasmo por el filme de Bergman (1) realiza su primer corto, Una femme coquette, ocultando su nombre con el de Hans Lucas.

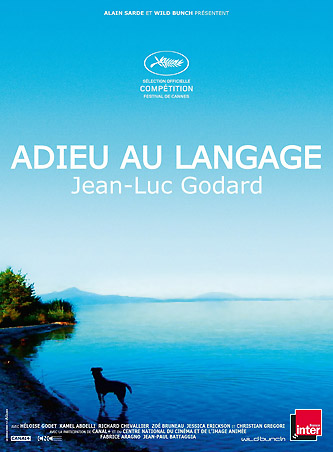

Hoy, Godard, a sus 84 años ha realizado entre largos, cortos y colaboraciones más de cien filmes. Ante la visión de Adiós al lenguaje podría creerse que estamos ante su testamento fílmico, un adiós al cine. También una especie de réquiem por el mundo en que vivimos.

El filme se presentó en el último festival de Cannes, donde alcanzó el premio del jurado. Se negó a ir al festival, a recoger el premio. Escribió al director del certamen diciendo que él estaba en otra cosa, que eso, ese filme, era ya pasado.

No sé si Puentes de Sarajevo, estrenada en julio en París, la rodó antes o después. Frente a la duración de sólo 70 minutos de su adiós, Puentes de Sarajevo se acerca a las dos horas (115 minutos). No sabemos si llegará a verse entre nosotros. Lo raro es que Adiós al lenguaje haya encontrado, aunque muy limitada, distribución comercial. Una distribución, como digo, limitada a unas pocas ciudades y también en cuanto a la idea de Godard. ¿Por qué? Lamentablemente se ha obviado que el filme fue realizado en 3D como forma de investigar sobre las posibilidades del sistema, incluso en su fraccionamiento de las imágenes o los efectos propios del relieve.

Los que acudan a ver Adiós al lenguaje como una película que cuenta una historia y que, por ello, el espectador se la podrá contar al vecino, saldrán defraudados. Bueno, la verdad es que probablemente no llegarán a ver ni siquiera la mitad del filme, ya que abandonaran la sala noqueados ante unas imágenes difíciles de interpretar.

Comienza este título de Godard con una frase que dice, más o menos, que quien no tiene imaginación se agarra a la realidad. Y esa imaginación, creativa, le sobra a Godard con creces. Pero es una imaginación que se asienta en la realidad, en las imágenes recibidas procedente de otros títulos, de documentales, de la propia realidad. Todo mezclado con citas de autores que van de Mary Shelley a Celine, sin olvidarse, no podía ser menos, de quien ya lo citaba en su primer largometraje, Faulkner.

No sólo escritores aparecen referenciados. Por allí aparecen muchos de sus autores, o pensadores, más queridos. Y el cine por supuesto. El de ayer y el de anteayer, con sus autores y sus actores. De Cocteau-Melvile a la Ava de Las nieves del Kilimanjaro.

Un cóctel de diferente asimilación para públicos cómodos que ni siquiera desean dejarse llevar por el hipnotismo subyugador de las imágenes. Pasan a ritmo vertiginoso o se ralentizan en una historia sin historia que a su vez es la Historia del pasado y de un presente que conduce a ese adiós a todo lo conocido. Y dónde lo desconocido, o el futuro, procedente de un pasado imperfecto, no tienen razón alguna de existencia.

La Historia y las historia se entrecruzan en una película sin historia, no narrativa que apela a un bombardeo de imágenes de aquí y de allá componiendo un réquiem por todo lo que toca vivir, forma parte o ha formado parte un devenir que ha conducido a una crisis destructiva en lo social, en lo emocional.

La obra de muchos autores se cimenta en su propia biografía. Dentro del aparente caos narrativo del cine de Godard también se encuentra su vida dada por sus propias ideas, por su sentido del mundo, sus ideas, su evolución personal, ideológica y artística.

Sobre la dificultad de relacionarse, de enfrentarse a la vida, de debatirse sobre el ser y la nada, el pasado y el presente.

¿Dónde está lo monstruoso? ¿Quién lo crea? ¿Dónde habitan esos monstruos? Hitler, el nuevo orden o desorden o el monstruo de Frankenstein caminan por un mundo encerrado en el doble sentido —sin sentido— de las dos partes del filme, caminando desde el orden al desorden. De la primera parte se pasa a la segunda y de la segunda a la primera. O esta se repite antes de volver a la anterior o a la posterior.

Son la naturaleza y la metáfora. Un juego entre ambas porque quizá ambas cosas representen una misma cosa o una se refleje en la otra. La naturaleza es el lago Leman y los alrededores cercanos a Ginebra, como una especie de reconocimiento al país en el cual se ha nacionalizado. La metáfora es el resto con sus personajes que discuten y reflexionan, se vuelven a la cámara y recitan ideas.

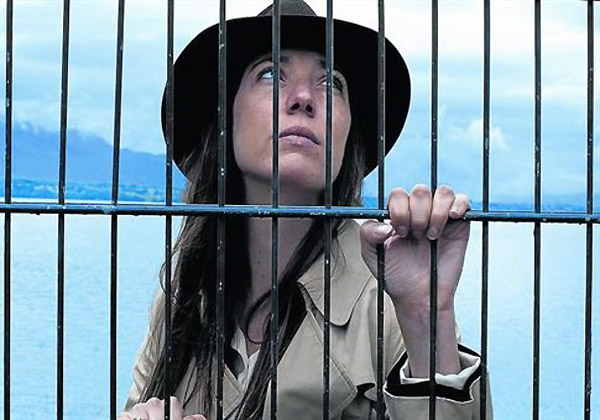

Parejas que se repiten en sus historias de engaños, de mentiras, insultos o violencias. No hay amor sino destrucción, desinterés, egoísmo y soledad. Cada cual habla un idioma diferente, habla sin recibir contestación a lo que pregunta y dice. Salen y entran en escena para que nosotros construyamos o nos contemos historias que van unidas al mundo en total descomposición. Crisis de valores, crisis en todos los estamentos. Incomunicación absoluta, imposibilidad de diálogo.

Quizá, como en el cine de Bergman, sólo quede el artista encerrado en la creación artística, buscando entenderse a sí mismo, enfrentado a nuevos retos en una libertad absoluta con la que expresarse, buscar la plenitud en una libertad que va mucho más allá de la libertad del arte: supone su propia liberación.

“No me importa”, repiten las mujeres que son asediadas por sus amantes o por sus maridos o por aquellos que las asedian. “¿Por qué?”, es la pregunta de los niños que van a ser gaseados en los campos de exterminio. Preguntas y negaciones en un mundo que encadena el hoy con el ayer y donde no hay respuesta posible o se produce el abandono total.

Las imágenes de la naturaleza se saturan de color, el blanco y negro se superpone al color conduciendo el relato hacia un final donde todo ha desaparecido, ha quedado en silencio. Nadie en la imagen, la televisión ha dejado de emitir. Sólo un perro, caminando, sin rumbo o quizá camina hacía algún lugar, ese mismo perro que ha punteado muchas partes de la película. Un perro que ha mirado a veces al espectador directamente igual que un ser humano. Solo siempre. Casi siempre libre, menos en un plano que permanece atado.

Extraño animal caminando por una naturaleza sin gente, siempre solo, inquisitivo, con mucho que ver con el propio Godard porque ese perro es el que poseen él y su pareja actual. Casi nada. Un mucho. Probablemente su propia firma. La de un maestro, un ser más allá del cine que se hace. Adelantado en su tiempo, libre e ignorado por la comodidad de los espectadores colgados de un cine narrativo, repetitivo. La soledad del perro es la del propio Godard. Pero también es la libertad de moverse, andar de un lado para otro, por donde le viene en gana.

Adiós al lenguaje nada tiene que ver con el cine que vemos. Es otra cosa.

Puede gustar o llevar a la desesperación a los espectadores que acuden sin saber quién es Godard y lo que es capaz de plantear (o no) en un filme que habla del ayer y del hoy, del mundo que ha conducido a un hoy sin aparente salida y donde el lenguaje, el que sea, también está dejando de existir.

Escribe Adolfo Bellido

Nota

(1) Entusiasmo que comparte gran parte de los redactores (luego realizadores) de Cahiers du cinéma. Así, por ejemplo, el protagonista de Los 400 golpes de Truffaut sustrae de un cine un cartel de Un verano con Mónica.