|

|

La habitación del miedo

Escribe Marcial Moreno

Al comienzo de la película un hombre todavía joven desayuna en un bar minutos antes de incorporarse a su trabajo. Es profesor de un instituto de secundaria y está en el primer día del nuevo curso. Tras abonar su consumición le veremos dirigirse hacia la escuela. Su paso no es alegre ni confiado. Conoce perfectamente el lugar hacia el que se encamina, ya que no es nuevo ni en la profesión ni en el instituto en el que imparte clases. El miedo se le dibuja en el rostro por mucho que su voluntad intente superponerse a él. Al llegar vemos cÓmo los profesores se presentan, gastan bromas para exorcizar los temores, pero indefectiblemente éstos aparecen en sus caras. El buen rollito es impostado. El pánico los domina.

Al comienzo de la película un hombre todavía joven desayuna en un bar minutos antes de incorporarse a su trabajo. Es profesor de un instituto de secundaria y está en el primer día del nuevo curso. Tras abonar su consumición le veremos dirigirse hacia la escuela. Su paso no es alegre ni confiado. Conoce perfectamente el lugar hacia el que se encamina, ya que no es nuevo ni en la profesión ni en el instituto en el que imparte clases. El miedo se le dibuja en el rostro por mucho que su voluntad intente superponerse a él. Al llegar vemos cÓmo los profesores se presentan, gastan bromas para exorcizar los temores, pero indefectiblemente éstos aparecen en sus caras. El buen rollito es impostado. El pánico los domina.

Casi al final de la película ese mismo profesor, humillado y derrotado, fuma un cigarro en el vacío comedor del instituto, haciendo caso omiso a la prohibición del tabaco que perfectamente conoce y al recordatorio de la señora de la limpieza. Pequeña transgresión que ni puede ni pretende compensar la dureza del curso que se acerca a su fin.

Entre ambos momentos, dos horas (un curso) de tortura implacable y sistemática, dos horas de degradación y pérdida de la dignidad, de terror en estado puro.

Un cuento de terror

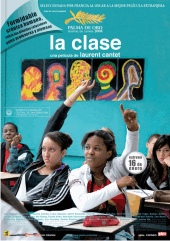

Eso es La clase, una fábula terrorífica. Habla de educación, de barrios marginales, de jóvenes ociosos e inmigrantes inadaptados. Pero el asunto podría ser cualquier otro. Lo esencial es la detallada descripción de la caída en el abismo de un ser al que, a pesar de sus esfuerzos por luchar hasta la extenuación por sobrevivir en ese medio hostil y tratar de mantener un sentido en sus actos, la realidad, implacable, acaba destruyendo en su más profunda intimidad.

Eso es La clase, una fábula terrorífica. Habla de educación, de barrios marginales, de jóvenes ociosos e inmigrantes inadaptados. Pero el asunto podría ser cualquier otro. Lo esencial es la detallada descripción de la caída en el abismo de un ser al que, a pesar de sus esfuerzos por luchar hasta la extenuación por sobrevivir en ese medio hostil y tratar de mantener un sentido en sus actos, la realidad, implacable, acaba destruyendo en su más profunda intimidad.

La clase es el monstruo, y el enseñante es la víctima. Una de las virtudes de la película reside en no enredarse en justificaciones de corte psicológico sobre las causas de la maldad. Pueden aparecer apuntes aquí y allá, y cada cual puede interpretarlos a su gusto, pero lo esencial es la crueldad resultante. Crueldad que además se ejerce de modo alegre y desenfadado, de forma irreflexiva y burlona. Nada pues de miradas buenistas en las que todo quede explicado y comprendido, nada de discursos que busquen la complicidad con el torturador (las contadísimas ocasiones en que eso ocurre coinciden con los momentos más endebles de la película, como la escena en la que la alumna dice leer La República o la facilona metáfora de la separación lingüística entre los franceses del instituto y la madre emigrante), sino la descripción descarnada de los efectos devastadores de la bestia.

Y ningún superhéroe que la enfrente. Qué lejos está la película de aquellas visiones en las que el profesor, cual Superman redivivo, es capaz de superponerse a las situaciones más extremas y reconducir la nave al abrigo del puerto soñado. Aquí los profesores son seres humanos, y como tales frágiles, esperanzados, atemorizados, decepcionados, indecisos, confusos, desengañados, ingenuos, solos y, finalmente, fracasados, destruidos, vejados y listos para volver a comenzar.

Y ningún superhéroe que la enfrente. Qué lejos está la película de aquellas visiones en las que el profesor, cual Superman redivivo, es capaz de superponerse a las situaciones más extremas y reconducir la nave al abrigo del puerto soñado. Aquí los profesores son seres humanos, y como tales frágiles, esperanzados, atemorizados, decepcionados, indecisos, confusos, desengañados, ingenuos, solos y, finalmente, fracasados, destruidos, vejados y listos para volver a comenzar.

Sin embargo esto no es lo peor. Lo más grave no es el enfrentamiento con el mal, por muy potente que éste se muestre. Si así fuera se podría articular una resistencia; incierta, pero aglutinante de recursos y esfuerzos. Lo peor es la interiorización del mal, la claudicación ante una situación que además de destruirte te transfiere la culpa, que responsabiliza a la víctima de su propia muerte. Una especie de síndrome de Estocolmo que impide rebelarse contra lo que oprime. Más aún, que te señala como culpable simplemente por intentar una defensa. Ante semejante planteamiento no cabe, por tanto sino esperar la consumación del desastre, y eso es lo que minuciosamente nos relata La clase.

Adoptando la forma de un falso documental, la película está plagada de detalles que van construyendo el marco en el que acontece la destrucción, dentro y fuera del aula: las sonrisas condescendientes de los alumnos, el cuestionamiento desafiante de la autoridad (impagable la escena en la que el profesor acompaña al alumno díscolo al despacho del director), la interrupción constante y aleatoria, la provocación subrepticia frente a la que la prohibición del tuteo se convierte en esperpéntica…

Adoptando la forma de un falso documental, la película está plagada de detalles que van construyendo el marco en el que acontece la destrucción, dentro y fuera del aula: las sonrisas condescendientes de los alumnos, el cuestionamiento desafiante de la autoridad (impagable la escena en la que el profesor acompaña al alumno díscolo al despacho del director), la interrupción constante y aleatoria, la provocación subrepticia frente a la que la prohibición del tuteo se convierte en esperpéntica…

La escena en la que el profesor está obligado a desmentir su homosexualidad es, en este sentido, magistral. La apenas velada acusación suscita una reflexión por parte del profesor que es, directamente, despreciada por sus alumnos, los cuales únicamente se interesan por el morbo que se pudiera desprender de su condición de homosexual. Y ante esta actitud, lejos de preservar su privacidad, el interpelado se somete y propicia una confesión que, en el fondo, le protege. La proclamación de su heterosexualidad es, en esencia, el reconocimiento de su incapacidad para imponerse a quienes tiene delante, la asunción de su inferioridad y la de sus métodos para reconducir la situación que le desborda. O lo que es lo mismo, la constatación de la ineficacia de la razón frente a la barbarie.

La película está plagada de detalles, algunos de ellos levemente sugeridos, que van configurando el ambiente al que se enfrenta el profesor. Vemos así a los alumnos recostados con sus sillas en la pared, el uso de móviles y aparatos de música en la clase, los insultos cruzados, la presión de los jóvenes hacia sus padres, la falta de colaboración de éstos, su ensañamiento con el árbol caído (en la escena del consejo escolar), la situación en la que quedan aquellos que querrían aprender de verdad (el alumno chino). Pero también la desorientación del conjunto de los profesores, la consideración de medidas pintorescas como la del carné por puntos, la falta de confianza en cualquier medida que se pudiera adoptar, las dudas sobre el sentido de lo que se hace, sobre su efectividad… Todo ello acompaña al profesor en su degradación paulatina, y allana el camino hacia el callejón sin salida al que conduce la película.

La solidaridad

El tratamiento que recibe en la película la solidaridad merece una consideración especial. Una de las mínimas e ineficientes tablas de salvación con las que se encuentran los profesores en su odisea proviene de la solidaridad explícita o tácita que reciben de quienes están en su misma situación.

Tal solidaridad (improbable por otra parte, aunque mostrar la vileza del oprimido hacia quien comparte su situación hubiera resultado quizá poco verosímil a pesar de su veracidad. Y es que a veces la realidad debe ser modificada para que resulte creíble) se expresa en el silencio y en una mano en la espalda cuando acude un profesor desesperado por el trato al que está siendo sometido, y se muestra en miradas y voces quedas en las alusiones a los insultos que el profesor profirió contra sus alumnas, referencias que, lejos de ser reproches, son llamadas a la protección mutua, intentos desesperados por cubrir los flancos más expuestos a los ataques que sin duda se producirán.

Esta solidaridad no proviene de la justicia, aunque también pueda ser justa. Proviene más bien de la conciencia de pertenecer a un mismo grupo, a un mismo segmento social. Lo vemos claramente cuando reflexionamos sobre su existencia en el otro bando. Entre los alumnos también existe una fraternidad solidaria, que les lleva a defender al agresor por el mero hecho de ser de los nuestros. Así ocurre con la muchacha agredida, quien, lejos de ponerse de parte de su defensor, lejos de intentar entender las razones que avalan la expulsión de quien le causó la herida, se vuelca en su defensa.

Y así ocurre también en otra de las terribles escenas de la película, aquella en la que el profesor suplica comprensión a sus alumnos (los cuales, una vez más, lo desprecian desde la autosuficiencia de quien se sabe vencedor), e implora a Carl que reconozca la posibilidad de regeneración, el cambio que él ha experimentado y el beneficio que la escuela ha supuesto a pesar de su anterior expulsión, tal como en un momento previo (la lectura de los autoretratos) ya reconoció. Sin embargo la fidelidad a los suyos se sobrepone a la fidelidad a lo justo o a lo real. Carl no lo reconoce, ejercitando una especie de omertà según la cual el enemigo es quien es, por encima de las razones que le pudieran asistir. El uso insistente de los argumentos en el que el profesor se empeña choca una y otra vez contra la irracionalidad triunfante de sus rivales. Ante esta actitud no existe posibilidad alguna, no ya de transformación, sino ni siquiera de mediación.

El final

Es el final en varios sentidos. El final de la película y el final del curso, pero sobre todo el final del descenso a los infiernos del protagonista, camino en el que ha ido de manera ininterrumpida ahondando en su miseria personal, despojándose de todos y cada uno de los rasgos que constituyen su humanidad, su dignidad.

La última media hora de la película posee una intensidad que corta el aliento. Sin solución de continuidad va avanzando implacable en la degradación del protagonista. La escena de la reunión de evaluación con profesores y alumnos conjuntamente es de una crueldad difícilmente superable. Con una naturalidad ejemplar, el director traza una situación en la que los alumnos se convierten en carceleros, en secuestradores de un grupo de adultos incapaces de dominar la situación. La humillación a la que tales adultos se ven sometidos, su indefensión, resulta patética. A partir de ahí todo se desencadena rápidamente. Los insultos (matizados, aunque ¿quién va a reparar en los matices?) del profesor, mínimo intento de rebelarse ante la opresión, abocarán a la reyerta, a la expulsión, a las sospechas, a los reproches paternos y al reconocimiento de la ineficacia de cualquier medida, esto es, al sinsentido de lo que se hace, al absurdo de una vida, en definitiva.

Este absurdo queda perfectamente de manifiesto en el balance final del curso, cuando los alumnos recuerdan lo que han aprendido y donde el profesor constata con disimulado abatimiento que ninguno de esos contenidos se corresponde con la materia que él imparte.

Y por último el partido de fútbol que pretende sellar una hermandad imposible, que lo que constata en realidad es la última e íntima sumisión de los torturados ante los torturadores, la asunción gozosa de la tortura. El perdón a quien no lo ha pedido y que, sin duda, reanudará su acoso con el nuevo curso. La dignidad pulverizada.

Los muros a los que se refiere el título original de la película acaban siendo los de una cárcel, pero una cárcel donde los presuntos carceleros han terminado por ser los verdaderos prisioneros.

La película es desde le primer minuto incómoda. Se ve con una opresión estomacal que no se abandona en ningún momento. En el pase al que asistí, unas filas más atrás un grupo de espectadores (de la profesión, sin duda) se manifestaba ostentosamente con risas aquí y allá. ¿Dónde veían lo gracioso? ¿De qué se reían?