|

|

La Guerra Civil

Escribe Juan de Pablos Pons

Los girasoles ciegos es el título de uno de los cuatro relatos incluidos en el libro escrito por Alberto Méndez, que constituye la primera y única obra publicada, antes de su prematura muerte acaecida en 2004, a la edad de 64 años. El tema común a estos cuatro cuentos publicados por Anagrama bajo el título común mencionado, es la tragedia de la Guerra Civil acaecida en España entre 1936 y 1939.

Con un lenguaje emocionante y emocionado el escritor madrileño, que recibió el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por esta obra, profundiza a partir de diferentes situaciones en las vivencias de sus criaturas literarias, como víctimas de una guerra feroz y despiadada entre españoles que, después de las décadas transcurridas desde su finalización, sigue resultando una experiencia incomprensible desde un punto de vista emocional, ya que hablamos de un trauma terrorífico sufrido por millones de ciudadanos.

Con un lenguaje emocionante y emocionado el escritor madrileño, que recibió el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por esta obra, profundiza a partir de diferentes situaciones en las vivencias de sus criaturas literarias, como víctimas de una guerra feroz y despiadada entre españoles que, después de las décadas transcurridas desde su finalización, sigue resultando una experiencia incomprensible desde un punto de vista emocional, ya que hablamos de un trauma terrorífico sufrido por millones de ciudadanos.

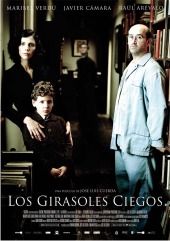

José Luis Cuerda, con el apoyo de Rafael Azcona en su último trabajo como guionista, ha trasladado al lenguaje cinematográfico dos de los relatos de Alberto Méndez, prescindiendo en buena parte de los matices y la belleza interior que el escritor consiguió introducir en sus cuentos.

Con un tratamiento realista y descarnado que remite al espectador a una época turbia y vengativa, donde los bandos de los vencedores y los vencidos son presentados en el filme de una manera un tanto esquemática, aunque en una lograda ambientación triste y gris que refleja el espíritu dominante de aquellos años siniestros. La película se centra fundamentalmente en el cuarto relato, aunque prescindiendo de la estructura que aplica el texto literario de narrar a través de distintas voces los hechos, por lo que la historia cinematográfica es contada de manera más convencional.

La acción transcurre en el año 1942 en Orense (el relato literario se sitúa en Madrid). Un diácono ahora dedicado a la enseñanza que ha luchado durante la guerra en las filas franquistas se siente atraído por la madre de uno de los niños que acude al colegio; la madre es aparentemente viuda, pero su marido, un maestro de escuela, se esconde en su propia casa por temor a las represalias de los vencedores de la guerra. El segundo relato de la obra de Méndez, titulado Manuscrito encontrado en el olvido, también es utilizado por Cuerda y Azcona para desarrollar una subtrama en la que se cuenta la experiencia de la hija mayor del matrimonio que embarazada trata huir con su novio a Portugal.

La acción transcurre en el año 1942 en Orense (el relato literario se sitúa en Madrid). Un diácono ahora dedicado a la enseñanza que ha luchado durante la guerra en las filas franquistas se siente atraído por la madre de uno de los niños que acude al colegio; la madre es aparentemente viuda, pero su marido, un maestro de escuela, se esconde en su propia casa por temor a las represalias de los vencedores de la guerra. El segundo relato de la obra de Méndez, titulado Manuscrito encontrado en el olvido, también es utilizado por Cuerda y Azcona para desarrollar una subtrama en la que se cuenta la experiencia de la hija mayor del matrimonio que embarazada trata huir con su novio a Portugal.

Las interpretaciones y justificaciones de los hechos acaecidos entre estos personajes y contados por dos de los protagonistas, el diácono –a través de una larga carta dirigida a su director espiritual–, y el niño –una vez ya consumadas sus trágicas consecuencias–, se pierden en la película al centrarse ésta en la narración lineal de lo que ocurrió.

Siendo clave en este tipo de relatos el trabajo de los actores, debe destacarse especialmente la labor de Maribel Verdú en el papel de la madre, desarrollado con una gran sensibilidad, y transmitiendo el sufrimiento del personaje a través de silencios, complicidades y la contención de su impotencia ante la injusticia que su familia padece. Sin embargo, el relato cinematográfico prescinde en buena medida de esa línea narrativa más intimista, apostando por presentar muchos aspectos del texto original de manera explícita.

La relación del cine español con la Guerra Civil ha sido extraña y no se ha planteado casi nunca una aproximación que permitiera entender de manera objetiva las raíces del conflicto. La guerra ha estado presente en muchas películas pero de manera indirecta, ha sido el fondo de muchas historias, ha proyectado sus sombras en relatos que se estaban ocupando en realidad de otras cosas. La mayoría de las películas que se han hecho sobre la Guerra Civil han aplicado una mirada apaciguadora. Hablan de la guerra como si perteneciera al pasado, y no está tan claro que sea así. Vicente Sánchez-Biosca, autor del libro Cine y Guerra Civil española. Del mito a la memoria (Alianza, 2006), afirma que “la memoria de la Guerra Civil se ha confundido con la memoria de la represión franquista y ello ha mistificado mucho las cosas”.

La relación del cine español con la Guerra Civil ha sido extraña y no se ha planteado casi nunca una aproximación que permitiera entender de manera objetiva las raíces del conflicto. La guerra ha estado presente en muchas películas pero de manera indirecta, ha sido el fondo de muchas historias, ha proyectado sus sombras en relatos que se estaban ocupando en realidad de otras cosas. La mayoría de las películas que se han hecho sobre la Guerra Civil han aplicado una mirada apaciguadora. Hablan de la guerra como si perteneciera al pasado, y no está tan claro que sea así. Vicente Sánchez-Biosca, autor del libro Cine y Guerra Civil española. Del mito a la memoria (Alianza, 2006), afirma que “la memoria de la Guerra Civil se ha confundido con la memoria de la represión franquista y ello ha mistificado mucho las cosas”.

¿Hace falta un cine con vocación de verdad histórica? O acaso ocurre que cuando se trata de narrar los episodios de la Guerra Civil se imponen las convicciones de nuestro presente, sus visiones, su estética y prejuicios. La Guerra Civil es un tema que sigue estando presente en muchas filmaciones. Proliferan documentales para recuperar las historias del maquis o para reconstruir diferentes episodios bélicos. La cámara se ha convertido en un instrumento más del historiador. El culto a la memoria, afirma Sánchez-Biosca, es de todas formas peligroso. “Es un mal camino salirse de la reflexión”, insiste. Pero matiza: “Otra cosa es entrevistar a quienes vivieron la guerra, escuchar sus voces y documentar lo que los libros y los documentos oficiales no cuentan. Pero al servicio de la comprensión”. La cuestión fundamental seguramente es ésa, si se hace cine debe ser para comprender.

El novelista Ignacio Martínez de Pisón, muy interesado en la temática de la Guerra Civil, sobre la que ha escrito obras tan estimables como Enterrar a los muertos o Dientes de leche, recalca que en la obra de Alberto Méndez sobresale la “mitificación del perdedor, del derrotado”, pero de los perdedores en los dos bandos.

El novelista Ignacio Martínez de Pisón, muy interesado en la temática de la Guerra Civil, sobre la que ha escrito obras tan estimables como Enterrar a los muertos o Dientes de leche, recalca que en la obra de Alberto Méndez sobresale la “mitificación del perdedor, del derrotado”, pero de los perdedores en los dos bandos.

Esa profundidad en la interpretación de una situación tan terrible para unos y otros, ha sido desechada por José Luis Cuerda en su película, que en ese sentido resulta algo maniquea; pero en todo caso es una obra que debe ser valorada como una aportación estimable, útil para luchar contra el olvido de una tragedia generada por un golpe militar contra el gobierno de la II República española, que ha marcado para siempre nuestra memoria.