Esta vez no, Terry

Terry Gilliam lleva mucho tiempo haciendo lo que quiere, que no es otra cosa que dar rienda suelta a su portentosa imaginación visual y a sus obsesiones personales mediante la expresión cinematográfica.

Terry Gilliam lleva mucho tiempo haciendo lo que quiere, que no es otra cosa que dar rienda suelta a su portentosa imaginación visual y a sus obsesiones personales mediante la expresión cinematográfica.

Fruto de la combinación de estos desahogos son obras como Miedo y asco en Las Vegas, Tideland o El imaginario del doctor Parnassus, películas cuya exigencia con el ánimo y la capacidad de asimilación estética del espectador es tan intensa que no es reprochable que cause disgusto en la mayor parte del respetable: los excesos oníricos de Gilliam son a veces indigestas pesadillas para el común de los mortales.

Sin embargo, también pueden encontrarse razones para justificar sus exabruptos fílmicos, siempre en nombre de un estilo original y desasosegante, que abre nuevos horizontes expositivos y hace de la estética de lo feo, lo barroquizante y lo esperpéntico un leit motiv reconocible y a veces deseable, porque cuestiona las ínfulas artísticas de algunos supuestamente nuevos talentos visuales y porque se regodea en lo ridículo de ciertas actitudes humanas contemporáneas, elevando a crítica sutil —aunque bajo formas grotescas— la grandilocuencia de los actuales gurús políticos y religiosos y las corrientes que representan.

Pero esas virtudes son también las que le han llevado al desastre: el cansancio de la mayor parte del público y una mala suerte proverbial, son razón suficiente para que los estudios no justifiquen ya las grandes inversiones necesarias para sostener una película de Gilliam; el americano no ha sabido —o quizá fuera más acertado decir que no ha querido— mantener una doble contabilidad creativa, al estilo de Clooney con los Ocean’s, realizando películas alimenticias que financiaran indirectamente sus pesadillas fílmicas. Como resultado de su imposibilidad para financiarse, ha tenido que rodar su última película bajo el imperativo de la prisa y un presupuesto cerrado, y eso es absolutamente incompatible con el desbordante torrente de su imaginación.

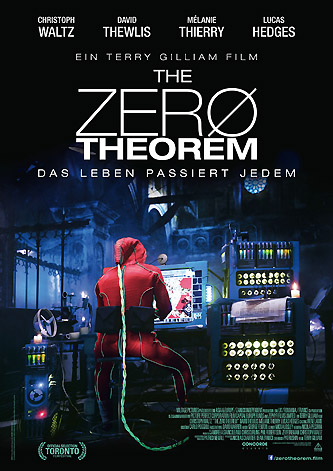

The Zero Theorem discurre, en principio, por los derroteros distópicos de Brazil, y aunque debe apuntarse que no alcanza sus cimas, no es exagerado decir que mantiene el nivel durante buena parte de los dos tercios iniciales de la película. Sus caricaturas sociológicas, con calles impregnadas de publicidad que persigue al viandante, empleados que pedalean mientras realizan cálculos jugando a una especie de video-consola, o pseudo religiones disparatadas que nutren el ansia metafísica de seres humanos que viven en un mundo desmagificado, hacen las delicias de cualquier aficionado al cine de Gilliam durante un buen rato.

El trabajo de sus protagonistas —sobre todo Waltz— es también notable, y es justo reconocer que como director de actores el ex Monty Python puede sacar registros insospechados de intérpretes consagrados para engrandecer la versatilidad de los mismos.

Pero transcurrida la presentación y mediado el nudo, las cosas empiezan a descomponerse bastante deprisa; puede señalarse una secuencia concreta como el origen del fin, y no es otra que aquélla en la que el protagonista principal debe tomar una decisión con respecto a su compañera, una estupenda Mélanie Thierry, que se resuelve de un modo como mínimo, extraño.

De repente, todo deja de tener sentido: las tramas se diluyen hasta desaparecer, los enigmas se solventan insatisfactoriamente o no lo hacen en absoluto y personajes que debían cobrar relevancia son sacados literalmente en camilla de la escena para no molestar en la conclusión.

La sensación que se tiene es que Gilliam ha gastado todo su presupuesto hasta ese minuto fatídico y ya no le queda ni para pagar al guionista. Entonces le da por bajar las persianas a toda prisa y apagar la luz justo antes de cerrar la puerta. Toda la brillantez de sus presupuestos se torna opaca y los agudos ataques sobre la sociedad de nuestro tiempo, convenientemente metaforizada en un futuro distópico, se caen abajo como un castillo de cartas.

Es una verdadera lástima, pues puedo asegurar que me gustaban las líneas maestras de The Zero Theorem, y no exentas de malicia —como la referencia a películas ya casi míticas como Matrix—, sus críticas al misticismo exagerado y a la alienación que produce en combinación con la excesiva adicción al trabajo eran tan acertadas como ocurrentes.

Pero la acelerada disolución de estos planteamientos hace que la respuesta que se les da, en forma de antítesis —el significado y resolución del Teorema Cero— resulte en una insatisfacción frustrante.

Gilliam no llega a definir claramente la respuesta sintética, aunque realizando un notable esfuerzo hermenéutico parece que pueda hallarse presente en la coda final, tan efectista como decepcionante, tan oscura como aparentemente improvisada.

The Zero Theorem concluye así como película, pero parece que también como epitafio: no es extraño ni descabellado interpretar el filme como una pataleta de Gilliam ante su relación con la industria; transmutado el realizador norteamericano en el actor austríaco, ambos contemplan en solitario una puesta de sol tras dar por terminada una relación frustrante, plagada de exigencias extenuantes y absurdas.

Pero con esa metáfora no podemos dejar de pensar que se va también una forma de hacer cine; el hecho de que Gilliam retome su proyecto de adaptación del Quijote, quizá sea una muestra de ello, pues el realizador está dispuesto a acabarla sólo para olvidarse de ella.

Esperemos que no lo haga de la misma forma que lo ha hecho con la insatisfactoria The Zero Theorem.

Escribe Ángel Vallejo

Más información de Terry Gilliam en Encadenados:

El cine maldito de Terry Gilliam

El imaginario del Doctor Parnassus