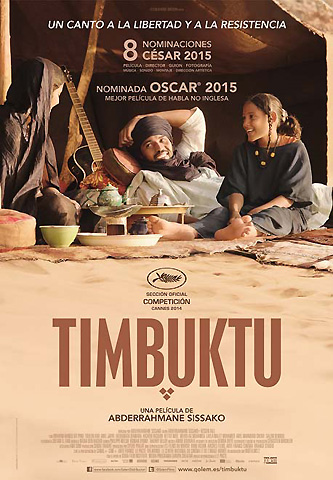

Yo también soy Timbuktu

No es casualidad que dos de los filmes nominados al Oscar a la mejor película de habla no inglesa (Timbuktú y Leviatán) coincidan en el punto de vista con el que abordan sus respectivos argumentos. La coincidencia se extiende incluso a la connotación implícita en cada uno de sendos títulos.

No es casualidad que dos de los filmes nominados al Oscar a la mejor película de habla no inglesa (Timbuktú y Leviatán) coincidan en el punto de vista con el que abordan sus respectivos argumentos. La coincidencia se extiende incluso a la connotación implícita en cada uno de sendos títulos.

Si bien la crítica del que nos ocupa responde a una referencialidad geográfica —ciudad de

La irrupción de un elemento exterior destruirá el paraíso perdido en el que se desenvuelven las familias protagonistas, socavará el hábitat armónico en el que los personajes convivían con su entorno natural. De ahí la perspectiva documentalista que se adopta para narrar esta destrucción: una mirada fría, naturalista, casi propia de la antropología estructuralista, con una cámara alejada de sus objetos de filmación, que combina el gran angular y el teleobjetivo, con grandes planos generales, incluso panorámicos, intercalando planos de conjunto más íntimos, en una dialéctica de lo externo y lo interno, de lo objetivo y sus consecuencias sobre lo íntimo, lo privado. Pues detrás de esa mirada alejada y observadora estamos nosotros, espectadores occidentales que debemos tomar nota de la disección interna, de la mirada interior de lo que se nos ofrece.

En última instancia, el resorte que mueve los hilos de los villanos que propician la disolución de la célula familiar y, en tanto en cuanto núcleo básico de la sociedad, por extensión, del país en que se insertan, es la nueva y renovada energía que adquiere la religión en la marcha económica, social y privada de estas ancestrales naciones. De hecho, se convertirá en el resucitado leviatán que legitimará la corrupción rusa (cuando no la propicie) y que servirá de excusa moral para someter a un dominio omnímodo y absoluto a la antigua y liberal ciudad de Tombuctú.

Pues las involuciones históricas, aquellas que rebaten el imperativo categórico de un progreso pseudo-perpetuo, parecen asomar su patita cada vez con mayor fuerza y renovados bríos. Si la ciencia-ficción se regodea jugando con la posibilidad de tal involución mediante un futuro posapocalíptico que retrotraiga a la avanzada Tierra a una nueva Edad Media post: tecnológica, Internet, democracia…, albergando otra vez el oscurantismo y la barbarie (sí, el leviatán), estos filmes realistas, serios y sobrios, que nos ocupan, parecen acogerse a un imaginario similar, en el que la cúspide del poder imita el vértice del triángulo de la sociedad estamental medieval, ocupado por Dios; unas sociedades en que el teocentrismo ha desbancado al moderno y racional antropocentrismo.

Ahora bien, no estamos hablando de ciencia-ficción, sino de ficción-real. El horror no es imaginado. Es vívido e inmediato, perceptible. Tan tangible que basta echar un vistazo por nuestras calles para ver su representación. O basta recordar los zarpazos mortales a través de actos terroristas (Nueva York, Madrid, Londres y… sí, también la volteriana París) que jalonan la geografía occidental.

Timbuktú parece inscribirse formalmente dentro de una estructura propia del western, en concreto de aquel en el que una serie de intrusos malignos ocupaban una plácida población para someterla bajo su égida (los caballos han sido sustituidos por motocicletas y todoterrenos). Su móvil solía tener un carácter material: se trataba de unos villanos que robaban para sobrevivir.

Ahora, la irrupción de los bandidos responde a un móvil espiritual: se trata de someter a una población a un terror de carácter religioso, mediante la exacerbación ad absurdum de una interpretación —¿desaforada?— de los preceptos religiosos del Islam. La yihad es el término en el que se amparan los salteadores, los invasores. Por supuesto, ya no existen aquellos siete héroes de Kurosawa o de Sturges para resistir el embate criminal, aunque ahora se disimule y encubra bajo un velo teológico.

Cabe resaltar que la distancia formal también se aplica al estudio de los forasteros, de modo que el director y guionista rehúye un explícito y reduccionista enfoque maniqueo. Los integrantes del grupo yihadista también tienen hijos, mujeres, deseos, algún que otro vicio oculto (fuman), impulsos de enamoramiento y anhelos de cumplirlos mediante el matrimonio (aunque si es preciso, forzado) e incluso el cabecilla se permite discutir y rebatir al imán oficial de la mezquita de la ciudad. Sus conversaciones versan sobre asuntos fútiles: Messi frente a Ronaldo, tienen teléfonos móviles…

La mostración de esa imposición totalitaria (prohibido fumar, tocar o escuchar música, jugar al fútbol, mantener relaciones sexuales y, sobre todo, adúlteras, ir las mujeres con el pelo y las manos descubiertas) se desliza de una manera suave, imperceptible, sin aspavientos ni dramatismos. El tono realista domina cualquier atisbo de melodramatización, no obstante lo cual se crean las secuencias necesarias para mostrar sutilmente el horror: la pescadera a la que se le obliga a ponerse unos guantes y que se enfrenta a tal imposición —no podría trabajar así—; se nos ofrece sus súplicas por ser liberada; el matrimonio forzado a que se ve sometida una joven y bella indígena, cuando despierta el deseo de un joven guerrillero; la secuencia en que los niños y jóvenes juegan un partido de fútbol sin balón, para no infringir la prohibición; el lascivo deseo de uno de los cabecillas de los yihadistas (el que fuma a escondidas) por la esposa del protagonista; su mirada, sus ojos arden en deseo mientras contempla cómo ella se lava el pelo y le recrimina tal acción, siendo rechazado por la mujer.

El desencadenante del drama es una acción cuyas consecuencias y motivos transcienden la presencia de los intrusos: una disputa entre dos medios de sustento vital: la ganadería y la pesca, dentro del apartado de documental antropológico que reviste gran parte de la historia. Sus consecuencias serán funestas para el padre de familia y para la familia en sí. El juicio posterior, con aplicación de la sharía, conlleva un catalizador dramático de tintes funestos. En paralelo, se ha ido agravando la acción punitiva de los forasteros y se nos exhibirá, fríamente, una flagelación sobre una mujer y una lapidación sobre una pareja (sin cargar las tintas; no es preciso).

Entre medias del tono sobrio y distante, algún toque surrealista, tal como el pollino que deambula o se cuela en algunas secuencias, así como un motorista ataviado con chillones colores, especie de motorista fantasma que deambula por todo el pueblo y todo el metraje y que alcanzará relevancia en la parte final del filme. Igualmente, otra estrafalaria mujer, mitad hechicera, mitad alienada, que se dedica a pasearse con su traje de cola harapiento y polícromo, en compañía de un gallo al que cuida y venera, consigue zafarse de la opresión sobrevenida por su comportamiento procaz, libre y provocador.

La estructura circular de la trama responde a unas coordenadas propias de un safari, a una persecución de una gacela por un grupo de guerreros armados hasta los dientes y que descargan toda su fusilería sobre el asustado y fugitivo animal, al que no quieren matar, sino cansar, adquiriendo el animal corpus simbólico, especialmente cuando su persecución se superponga a la del motorista fantasma reseñado.

La súplica de la hija huérfana (“Papá, mamá”), se convierte en una letanía con la que el director nos interpela directamente, al cerrar la película con un plano frontal de la niña que se dirige y se introduce en nosotros, (hipócritas) espectadores.

No cabe duda de que la grey comandada por el pastor Clooney aplaudirá rabiosamente en la noche de los Oscar. Je suis…Timbuktú, aussi.

Escribe Juan Ramón Gabriel