DUELO ENTRE DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DE LA GRAN PROMESA

Por Adolfo Bellido

En

el cine de Carpenter la violencia y la sinrazón de unas acciones se proyectan

como norma y sentido de conducta de los habitantes de los Estados Unidos de América.

Un país nacido desde la mentira, el expolio, la avaricia, el asesinato...

En

el cine de Carpenter la violencia y la sinrazón de unas acciones se proyectan

como norma y sentido de conducta de los habitantes de los Estados Unidos de América.

Un país nacido desde la mentira, el expolio, la avaricia, el asesinato...

Si

algunas de sus primeras obras, sobre todo, parecen decantarse hacia una ideología

conservadora, en la línea de la “cruzada” que imperará en los años

ochenta (Asalto a la comisaría del

distrito 13, La noche de Halloween),

las que siguen (La niebla, La

cosa o 1977, rescate en Nueva York) hablarán con claridad sobre los

fantasmas que asolan, seducen, maltratan o angustian a los ciudadanos

norteamericanos. Desde ellas, incluso, Asalto...

o Halloween se abren a nuevos

significados. ¿Cuáles son estos?

Digamos

que en Carpenter la violencia que aparece en su cine no es más que un reflejo

de la existente en la sociedad en la que se vive y, por tanto, conoce. Algo

oculto, pero latente en la mentirosa felicidad de una sociedad plena en el

disfrute, en la bienaventurada creencia de habitar la tierra prometida. Bajo la

capa serena y festiva en la que viven sus habitantes se agazapan los monstruos

enrabietados que van engendrándose ante las sucesivas mentiras. Seres

endiablados, aparentemente pacíficos, en muchos casos conservadores del orden,

emergidos de las más terribles pesadillas y que desde la más “tierna”

infancia sólo han aprendido a odiar y arrasar lo que encuentran a su paso,

anulando el bondadoso sentido de un bien generalizado. Los monstruos pueden

presentarse en forma de un ser real o de una idea grupal que intenta acabar con

la fiesta sin fin con la que se pretende encubrir la verdadera maldad o las

culpas de unos actos.

No

es raro que los niños aparezcan (aunque cuando lo hacen en la mayoría de su

obra no tengan un marcado sentido principal) en casi todos los filmes de

Carpenter. Son seres que beben la violencia que se respira a su alrededor al ser

captada por ellos, haciéndose participes de su existencia, proclamación y

desarrollo. Si el protagonismo de los niños es elocuente en El

pueblo de los malditos, como exigencia de una “nueva” generación que

pretende crear un mundo sin “alma”, su presencia llena de horror las imágenes

de Halloween o de En

la boca del miedo, por citar sólo dos casos (pero podíamos vislumbrar lo

que ellos o sobre ellos se origina como cadencia o herencia en títulos como 1997... o La niebla). El

ejercito de niños uniformados en pareja que generan el horror en El

pueblo de los malditos es una reflexión sobre un mundo nacido (o educado)

sin sentimientos, que juega la carta (aparentemente de forma incomprensible) del

sentimiento. Somos –parecen decir esos niños- los herederos de un mundo

atroz, incapaces de ser destruidos por nuestros propios creadores, ante el

(discutible) amor que ellos sienten hacia nosotros (hay que fijarse bien en un

hecho del filme: una gran mayoría de esos niños han nacido en virtud del

dinero que un departamento, con el fin de estudiar tan extraño caso de seres

engendrados al mismo tiempo, entrega a las mujeres de la localidad que decidan

seguir adelante con los embarazos), pero nosotros (por el engaño al que hemos

sido sometidos, a la mentira incluso de un desinteresado amor) podemos destruir

sin problema a los nuestros y generar un nuevo estado donde seamos los

dominadores... o, de otra manera, los destinatarios del mal.

El

mal se extiende hacia todos los lugares y no puede ser atajado. ¿Por qué?

Simplemente porque el mal está dentro de los propios personajes, y por ellos ha

sido creado, experimentado. Un mal que aparece en forma de culpa, de progresión,

de egoísmo, de herencia. Unos niños representan el mal en El

pueblo de los malditos y un niño-payaso es el encargado de iniciar (y luego

más tarde de continuar) toda una larga serie de asesinatos en la placidez de

las noches festivas de Halloween. El mal parece ser incapaz de ser eliminado. El

mal o la existencia de una mala conciencia. A aquel niño, Carpenter, que iba al

cine de pequeño porque no le gustaba el mundo en que vivía, tampoco le gusta

hoy el mundo que ha heredado. La lucha entre el bien y el mal se agudiza. América

no es la tierra de la prosperidad, ni la felicidad, es un lugar donde parece

existir un cultivo (sembrado por sus propios habitantes) que dañará todo lo

que florezca a su alrededor.

Pero

el mal forma parte de la vida de unos seres, de los habitantes de las ciudades.

Y el mal genera el miedo y la violencia y el dolor y la muerte. Si Halloween

fue un éxito es porque abrió el cine de terror a una nueva forma

expresiva. De poca o ninguna entidad en la mayoría de los casos es la obra que

amamanta aquel lejano Carpenter. Pero Halloween

no tiene la culpa del nacimiento de los engendros que le sucedieron, ni tan

siquiera de la lista de los interminables Halloween

que siguieron. El primero de ellos en su final sin termino (la no destrucción

del asesino representante ante todo de una idea: no puede acabarse con la

existencia del mal) no se abría, en si misma, a la continuación de la serie.

Se pretendía demostrar que el mal no puede ser destruido. Y no puede serlo

porque ha sido creado, y alimentado, por los mismos que ahora lo persiguen. Un

mal que nace de lo más profundo y que suele fundirse con las malas conciencias

o con los remordimientos inútiles como le ocurre a las distintas mujeres

asesinadas... por su propia culpabilidad.

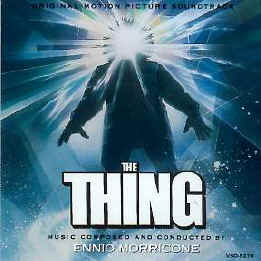

En

La cosa o Vampiros la existencia del mal implica esa realidad de su

existencia. En la primera el ser maligno pasa de unas a otros. Seres

aparentemente inocentes esperan el momento oportuno para mostrar su verdadera

entidad. Lo que parece ser no es realmente. La magnífica persecución (o cacería)

salvaje inicial de un perro vista desde un helicóptero posee un significado

mucho más profundo: el intento de eliminar un mal, que finalmente se aprestará

a tomar nuevas formas para poder dominar todo, encubierto bajo formas

diferentes. En Vampiros los

monstruosos seres de la noche han sido creados por el propio hombre (la propia

institución sacrosanta de la Iglesia, en su representación santa, depositaria

del bien y elevada, en principio, hacia Dios) en el ayer en un intento de

soberbia, de llegar a obtener los secretos del Universo y convertirse en sus

dominadores. La conversión del hombre en Dios en un aquí y no en un allá

prometido.

En

La cosa o Vampiros la existencia del mal implica esa realidad de su

existencia. En la primera el ser maligno pasa de unas a otros. Seres

aparentemente inocentes esperan el momento oportuno para mostrar su verdadera

entidad. Lo que parece ser no es realmente. La magnífica persecución (o cacería)

salvaje inicial de un perro vista desde un helicóptero posee un significado

mucho más profundo: el intento de eliminar un mal, que finalmente se aprestará

a tomar nuevas formas para poder dominar todo, encubierto bajo formas

diferentes. En Vampiros los

monstruosos seres de la noche han sido creados por el propio hombre (la propia

institución sacrosanta de la Iglesia, en su representación santa, depositaria

del bien y elevada, en principio, hacia Dios) en el ayer en un intento de

soberbia, de llegar a obtener los secretos del Universo y convertirse en sus

dominadores. La conversión del hombre en Dios en un aquí y no en un allá

prometido.

El

ser normal, el ciudadano medio, poco puede hacer ante esta lucha de siglos, ante

el poder de quienes quieren avasallar e imponer su desorden. Aunque saben que

deben pagar sus culpas. Es curioso, en este realizador que se define como ateo,

la presencia de tanto símbolo y elemento religioso, de la supremacía de un

sentido de culpabilidad (incluso de los otros) que invade a sus personajes. Es,

en definitiva, la lucha eterna entre el bien y el mal. El sentido de ciertos

seres que tratan de purificar unas culpas anteriores entra dentro de la

iconografía de Carpenter de una forma precisa.

En

La niebla los seres que habitan el

pueblo (perdido, oculto) de Antonio Bay esperan la llegada de algo de fuera y

del ayer que trata de ajustar, en el hoy, las afrentas sufridas por los

antepasados de los que hoy habitan el lugar. Alegoría terrible sobre la propia

creación y existencia del Pueblo Norteamericano, de sus orígenes repletos de

falsedades, de odios, de muertes. Unos niños (otra vez los niños) son los que

escuchan la extraña historia que se les cuenta y a la que nosotros,

espectadores, asistimos. Unos fantasmas del pasado reclaman aquello de lo que

fueron desposeídos y que probablemente en el mañana, a pesar del sacrificio inútil

de sus habitantes (especialmente del sacerdote), volverán a exigir en una próxima

venida. Una cadena incapaz de romperse,

El

poder aparece como signo del mal. Como su creador o depositario. Una forma de

mantener presos a los seres. Ocurre también con los títulos posteriores

surgidos después del paréntesis, aparentemente ilógico, formado por Christine,

Starman o Golpe en la pequeña

China. La ambigüedad de la primera de ellas resulta por momentos

desconcertante: el “obrero” -?- que escucha, al final, en una radio las

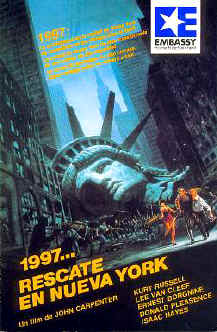

canciones generadoras del mal. 1977,

rescate en Nueva York aparece, en la era Reagan presentando un futuro hecho

de presentes dolorosos y fatídicos. Los habitantes de Nueva York, formados por

minorías aplastadas, viven enjaulados bajo la mirada lunática de sus

opresores. Un fantoche, un títere, al servicio de los poderes ocultos es el

propio Presidente. Ironía y mala uva es lo que destila esta singular obra que

pone en interrogante todos los mecanismos del poder. Es igual que le ocurre a la

continuación de este filme 2013, rescate

en L. A. realizada

quince años después desde planteamientos parecidos y con una clara propensión

a situarse en la frontera de ese género que el director tanto admira: el

western.

Pero,

esa resignación ante el poder, ese creerse a salvo de cualquier cosa porque se

vive en el mejor de los mundos, aparece en dos de sus películas menores, y

realizadas después del extraño cierre de la trilogía indicada en el párrafo

anterior. Son dos obras menores no por el tema, que es realmente importante,

sino porque la idea domina sobre la realización y quizás, en algún caso,

termine por arrinconar el propio sentido del filme o, a lo mejor, ocurre que la

idea se come al propio discurrir de las imágenes. Se trata de sermones

bienintencionados pero que inmediatamente explotan. Son vanas realidades o

formas de esconder la dinamita ideológica que generan las ideas que ambos

filmes encierran. Se trata de Están vivos

y de Memorias de un hombre invisible.

En

la primera, seres cadavéricos ocultan su verdadero rostro para asumir el

dominio de la nación. Los habitantes aparecen como personas incapaces de saber

lo que ocurre. Viven felices en su ignorancia, mientras que en los descampados

que rodean la ciudad viven los desplazados, las gentes sin casa.... La televisión

envía mensajes subliminales para adormecer a los receptores y obligarles a

aceptar las reglas impuestas por sus mandamases. Hay que aceptar lo que ellos

dicen y... obedecer sin saber que se obedece. Falsa felicidad, mentiras en

cadena, adormecimiento. Gran día la de Están vivos, que termina por desvanecerse en la segunda parte

reducida a un (uno más) planteamiento estilo western. Eso sí, bien rodado y

con ese humor socarrón del que siempre hace gala Carpenter (lo peor es cuando

el humor quiere ser piedra de toque y expansión de la propia película. Ahí

nuestro realizador termina escaldado): el chiste sobre la fuerza del

protagonista de El pueblo de los malditos,

en clara alusión a Superman, la cinefilia que se hace realidad a través de los

diálogos o de las películas que se emiten por televisión, los “homenajes”

o parodias de personajes reales y de filmes existentes en los dos Rescates. El siguiente filme, Memorias

de un hombre invisible, naufraga a pesar de su idea base (el intento de ser

gracioso por encima de todo): la mayoría silenciosa de los seres son invisibles

para el poder. Un pobre hombre –nuestro protagonista- al que “nadie”

conoce (es alguien inexistente, por tanto) accede a un programa secreto para

lograr un “arma” de gran utilidad: hacer posible la invisibilidad de los

humanos. La metáfora está clara: la invisibilidad (el protagonista de Están vivos ni tiene un nombre, ni un sitio para vivir) es

alcanzada por alguien que ya es invisible. No importa que no vuelva a

convertirse en un cuerpo. Al fin y al cabo nunca ha existido. Pero tal idea

dinamitadora termina por no ser más que un pequeño juego basado en dicha idea.

Buenas intenciones pero sin nada dentro.

En

la primera, seres cadavéricos ocultan su verdadero rostro para asumir el

dominio de la nación. Los habitantes aparecen como personas incapaces de saber

lo que ocurre. Viven felices en su ignorancia, mientras que en los descampados

que rodean la ciudad viven los desplazados, las gentes sin casa.... La televisión

envía mensajes subliminales para adormecer a los receptores y obligarles a

aceptar las reglas impuestas por sus mandamases. Hay que aceptar lo que ellos

dicen y... obedecer sin saber que se obedece. Falsa felicidad, mentiras en

cadena, adormecimiento. Gran día la de Están vivos, que termina por desvanecerse en la segunda parte

reducida a un (uno más) planteamiento estilo western. Eso sí, bien rodado y

con ese humor socarrón del que siempre hace gala Carpenter (lo peor es cuando

el humor quiere ser piedra de toque y expansión de la propia película. Ahí

nuestro realizador termina escaldado): el chiste sobre la fuerza del

protagonista de El pueblo de los malditos,

en clara alusión a Superman, la cinefilia que se hace realidad a través de los

diálogos o de las películas que se emiten por televisión, los “homenajes”

o parodias de personajes reales y de filmes existentes en los dos Rescates. El siguiente filme, Memorias

de un hombre invisible, naufraga a pesar de su idea base (el intento de ser

gracioso por encima de todo): la mayoría silenciosa de los seres son invisibles

para el poder. Un pobre hombre –nuestro protagonista- al que “nadie”

conoce (es alguien inexistente, por tanto) accede a un programa secreto para

lograr un “arma” de gran utilidad: hacer posible la invisibilidad de los

humanos. La metáfora está clara: la invisibilidad (el protagonista de Están vivos ni tiene un nombre, ni un sitio para vivir) es

alcanzada por alguien que ya es invisible. No importa que no vuelva a

convertirse en un cuerpo. Al fin y al cabo nunca ha existido. Pero tal idea

dinamitadora termina por no ser más que un pequeño juego basado en dicha idea.

Buenas intenciones pero sin nada dentro.

Uno

de los castillos donde se alberga el mal es, pues, en el poder, en la maldad de

un sistema o de unas organizaciones, en principio amorfas o hechas por el bien,

que terminan cómodamente asentadas en sus necesidades de dominar y sepultar

todo lo que redunde en contra de su forma de actuar o enriquecerse. Pienso que

los grandes núcleos del poder, vengan de donde vengan, han sido objeto de

presencia en el cine de Carpenter. Manejos para acallar conciencias, para

enriquecerse los que se encuentran en la cúspide o ascienden hasta ella.

El

bien a veces se encierra en su fanatismo para luchar contra el mal (Halloween,

Están vivos, La cosa, La niebla) o la lucha contra el mal se ejerce por

seres dotados de otros elementos malignos. La pandilla de jóvenes fascinerosos

de 1997... no es mejor que muchos de

los policías de la comisaría del distrito 13, el héroe de los dos rescates

es una especie de “apestado” asesino, ladrón... o el grupo

contra-vampiros (salido claramente de Grupo

salvaje) no es mejor que el de los vampiros. ¿Es pues una lucha entre el

bien y el mal? Si lo es, se desarrolla en términos desiguales, incluso las

propias Iglesias poseen una presencia demoníaca (en La

niebla la Iglesia presenta un intento –tan fracasado como en Sleepy Hollow de Burton- de parar, resistir al mal, inútil en

cuanto el mal está dentro como ocurre en En

la boca del miedo o El príncipe de

las tinieblas), encauzada incluso por los propios representantes de Dios en

la tierra (el Cardenal Alba –nombre irónico en si mismo- que intenta buscar a

los vampiros para que le transmitan su inmortalidad o el sacerdote de La

niebla predecesor de unos familiares malignos que intenta –en vano-

redimir con su muerte la culpabilidad de aquellos). Iglesias negras, ortodoxas

con sus mastines defendiendo al diablo, con sus pasadizos y misterios encerrados

tras sus pesadas puertas... Dios y el diablo en un mismo lugar enfrentados,

tratando de vencer en un duelo repetido aquí y allá. Negras sombras intentando

anular los poderes del mal, sin lograr realmente ningún triunfo destacado. No

es raro (aunque haga alusión a otra cosa) que uno de los guiones de nuestro

director, para una película del “oeste”, se titulara El

diablo y lógico, además, la presencia de su corte de vampiros o de

fantasmas (su última película, a punto de estreno se titula Fantasmas

de Marte.

Se

buscará al mal pero se esconde y vuelve a aparecer donde menos se le espera. He

ahí la osadía de los finales de Halloween,

La niebla, El pueblo de los malditos (distinto

al de la novela y al de la película inglesa al igual que pasa con La

cosa), Vampiros o... de En la boca

del miedo, una de las obras más “absorbentes” de Carpenter en su

aparente sin sentido. La violencia se produce, y el mal en si, por quienes les

interesa que ésta estalle. O mejor ¿qué le gusta al público? ¿La violencia,

el terror por el terror...? Pues, como es así, vamos a dárselo a nuestros

“queridos” lectores o espectadores. La violencia, el terror se crea en el

filme por los relatos de un escritor de género, cuya única base es vender,

arrastrar con su bazofia literaria (luego convertida en cine) a millares y

millares de persona. Pero, ¿qué es En la

boca del miedo? ¿acaso el relato de un loco o el del último cuerdo? Acaso

sea el pensamiento de alguien que revive su propia locura o puede ser que el último

ser vivo sobre la tierra trate de saber la razón de su destino. Impecable película

sobre el mal, sobre su poder, sobre la negación de un mundo sereno, bello...

Quizás sea en ese filme y en Vampiros (y

en La niebla y en La cosa) donde aparecen las imágenes más impactantes de su cine.

Por ejemplo, esa llegada “siniestra” al pueblo primero encontrando a unos

extraños ciclistas en una carretera oscura (¿inexistente?) y luego atravesando

un largo túnel, o el intento de huida del pueblo con la llegada siempre al

mismo lugar (ese tiempo que siempre es –o parece- el mismo), o la “jauría”

de niños con sus bocas manchadas de sangre, o el extraño hotel (o la diabólica

iglesia), que parece reproducir las páginas del nuevo libro llamado también En

la boca del miedo o la última proyección (¿para el último habitante?) a

la que acude Sam Neill para ver unas imágenes de En

la boca del miedo y en la que se reproducen unos momentos vividos con

anterioridad o, en fin, la repetitiva presencia del policía sanguinario

repitiendo siempre su misma misión (la que le concede un libro o una película).

En

la boca del miedo se interroga sobre muchas cosas a través de sus

alucinadas imágenes. En especial esa negativa a acatar el mal como tal –o la

sin razón-, inútil en cuanto el resto de la humanidad lo ha acatado. ¿No es

la propia metáfora de un Carpenter enfrentado a su propio cine? Posiblemente,

pero también lo es que le interesa, ante todo, ahondar en las raíces del mal,

en su funcionamiento. Poco se puede hacer si el mal ha ganado la batalla. No

obstante la luz, desde algún lado, probablemente comience a barrer a las

sombras. O a lo mejor ocurra que en este duelo ocurrido en el Imperio y que ha

arrastrado a todos cuantos viven bajo su (obligada) protección ya ha habido un

ganador. De todas formas, como en el Imperio Romano, en su caída, los bárbaros,

vengan de donde vengan, traerán una forma de existencia que comience a segar la

oscuridad.

El

cine de Carpenter es personal e intransferible. No sé si es un depositario del

clásico cine B de ayer. Si sé que se trata de una obra densa y con altibajos,

que se abre arropada por el fantástico o el terror a las dudas en las que vive

el ser humano, a la lucha que en todo momento y lugar se mantiene entre el

(hipotético) bien y el (expansivo) mal, símbolo de terror y de desesperanza

frente a un futuro poco prometedor.